Содержание

Физическая география — Русская (Восточно-Европейская) равнина

1. Географическое положение.

2. Геологическое строение и рельеф.

3. Климат.

4. Внутренние воды.

5. Почвы, растительный и животный мир.

6. Природные зоны и их антропогенные изменения.

Географическое положение

Восточно-Европейская равнина – одна из крупнейших равнин мира. Равнина выходит к водам двух океанов и простирается от Балтийского моря до Уральских гор и от Баренцева и Белого морей – до Азовского, Черного и Каспийского. Равнина лежит на древней Восточно-Европейской платформе, климат ее преимущественно умерено-континентальный и на равнине четко выражена природная зональность.

Геологическое строение и рельеф

Восточно-Европейская равнина имеет типично платформенный рельеф, который предопределен тектоникой платформы. В ее основании залегают Русская плита с докембрийским фундаментом и на юге северная окраина Скифской плиты с палеозойским фундаментом. При этом граница между плитами в рельефе не выражена. На неровной поверхности докембрийского фундамента лежат толщи фанерозойских осадочных пород. Мощность их не одинакова и обусловлена неровностями фундамента. К ним относятся синеклизы (области глубокого залегания фундамента) – Московская, Печерская, Прикаспийская и антиклизы (выступы фундамента) – Воронежская, Волго-Уральская, а так же авлакогены (глубокие тектонические рвы, на месте которых возникли синеклизы) и Байкальский выступ – Тиман. В целом равнина состоит из возвышенностей с высотами 200-300м и низменностей. Средняя высота Русской равнины 170 м, а наибольшая почти 480м – на Бугульминско-Белебеевской возвышенности в приуральской части. На севере равнины располагаются Северные Увалы, Валдайская и Смоленско-Московская пластовые возвышенности, Тиманский кряж (байкальская складчатость). В центре – возвышенности: Среднерусская, Приволжская (пластово-ярусные, ступенчатые), Бугульминско-Белебеевская, Общий Сырт и низменности: Окско-Донская и Заволжская (пластовые).

При этом граница между плитами в рельефе не выражена. На неровной поверхности докембрийского фундамента лежат толщи фанерозойских осадочных пород. Мощность их не одинакова и обусловлена неровностями фундамента. К ним относятся синеклизы (области глубокого залегания фундамента) – Московская, Печерская, Прикаспийская и антиклизы (выступы фундамента) – Воронежская, Волго-Уральская, а так же авлакогены (глубокие тектонические рвы, на месте которых возникли синеклизы) и Байкальский выступ – Тиман. В целом равнина состоит из возвышенностей с высотами 200-300м и низменностей. Средняя высота Русской равнины 170 м, а наибольшая почти 480м – на Бугульминско-Белебеевской возвышенности в приуральской части. На севере равнины располагаются Северные Увалы, Валдайская и Смоленско-Московская пластовые возвышенности, Тиманский кряж (байкальская складчатость). В центре – возвышенности: Среднерусская, Приволжская (пластово-ярусные, ступенчатые), Бугульминско-Белебеевская, Общий Сырт и низменности: Окско-Донская и Заволжская (пластовые). На юге лежит аккумулятивная Прикаспийская низменность. На формирование рельефа равнины оказало влияние и оледенение. Выделяют три оледенения: Окское, Днепровское с Московской стадией, Валдайское. Ледники и флювиогляциальные воды создали моренные формы рельефа и зандровые равнины. В перигляциальной (предледниковой) полосе формировались криогенные формы (благодаря мерзлотным процессам). Южная граница максимального Днепровского оледенения пересекала Среднерусскую возвышенность в районе Тулы, далее спускалась языком по долине Дона до устья рек Хопра и Медведицы, пересекала Приволжскую возвышенность, Волгу в районе устья Суры, далее верховья Вятки и Камы и Урал в районе 60˚с.ш. В фундаменте платформы сосредоточены залежи железных руд (КМА). С осадочным чехлом связаны запасы каменного угля (восточная часть Донбасса, Печерский и Подмосковный бассейны), нефти и газа (Урало-Волжский и Тимано-Печерский бассейны), горючих сланцев (северо-западное и Среднее Поволжье), строительных материалов (широкое распространение), бокситов (Кольский полуостров), фосфоритов (в ряде районов), солей ( Прикаспий ).

На юге лежит аккумулятивная Прикаспийская низменность. На формирование рельефа равнины оказало влияние и оледенение. Выделяют три оледенения: Окское, Днепровское с Московской стадией, Валдайское. Ледники и флювиогляциальные воды создали моренные формы рельефа и зандровые равнины. В перигляциальной (предледниковой) полосе формировались криогенные формы (благодаря мерзлотным процессам). Южная граница максимального Днепровского оледенения пересекала Среднерусскую возвышенность в районе Тулы, далее спускалась языком по долине Дона до устья рек Хопра и Медведицы, пересекала Приволжскую возвышенность, Волгу в районе устья Суры, далее верховья Вятки и Камы и Урал в районе 60˚с.ш. В фундаменте платформы сосредоточены залежи железных руд (КМА). С осадочным чехлом связаны запасы каменного угля (восточная часть Донбасса, Печерский и Подмосковный бассейны), нефти и газа (Урало-Волжский и Тимано-Печерский бассейны), горючих сланцев (северо-западное и Среднее Поволжье), строительных материалов (широкое распространение), бокситов (Кольский полуостров), фосфоритов (в ряде районов), солей ( Прикаспий ).

Климат

На климат равнины оказывает влияние географическое положение, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Солнечная радиация резко меняется по сезонам. Зимой более 60% радиации отражается снежным покровом. Весь год над Русской равниной господствует западный перенос. Атлантический воздух при движении на восток трансформируется. За холодный период с Атлантики на равнину приходит много циклонов. Зимой они несут не только осадки, но и потепление. Особенно теплыми являются средиземноморские циклоны, когда температура поднимается до +5˚ +7˚C. После циклонов с Северной Атлантики в тыловую их часть проникает холодный арктический воздух, вызывая резкие похолодания до самого юга. Антициклоны зимой обеспечивают морозную ясную погоду. В теплый период циклоны смешиваются к северу, особенно подвержено их влиянию северо-запад равнины. Циклоны приносят дожди и прохладу летом. Жаркий и сухой воздух формируется в ядрах отрога Азорского максимума, который на юго-востоке равнины нередко приводит к засухам. Январские изотермы в северной половине Русской равнины проходят субмеридианально от -4˚C в Калининградской области до -20˚C на северо-востоке равнины. В южной части изотермы отклоняются к юго-востоку, составляя в низовьях Волги -5˚C. Летом изотермы проходят субширотно: +8˚C на севере, +20˚C по линии Воронеж-Чебоксары и +24˚C на юге Прикаспия. Распределение осадков зависит от западного переноса и циклональной деятельности. Особенно много их перемещается в полосе 55˚-60˚с.ш., это наиболее увлажнённая часть Русской равнины (Валдайская и Смоленско-Московская возвышенности): годовая сумма осадков здесь от 800 мм на западе до 600 мм на востоке. Причем на западных склонах возвышенностей выпадает на 100-200 мм больше, чем на лежащих за ними низменностях. Максимум осадков приходиться на июль (на юге на июнь). Зимой образуется снежный покров. На северо-востоке равнины его высота достигает 60-70 см и залегает он до 220 дней в году (более 7 месяцев). На юге высота снежного покрова 10-20 см, а продолжительность залегания – до 2 месяцев.

Январские изотермы в северной половине Русской равнины проходят субмеридианально от -4˚C в Калининградской области до -20˚C на северо-востоке равнины. В южной части изотермы отклоняются к юго-востоку, составляя в низовьях Волги -5˚C. Летом изотермы проходят субширотно: +8˚C на севере, +20˚C по линии Воронеж-Чебоксары и +24˚C на юге Прикаспия. Распределение осадков зависит от западного переноса и циклональной деятельности. Особенно много их перемещается в полосе 55˚-60˚с.ш., это наиболее увлажнённая часть Русской равнины (Валдайская и Смоленско-Московская возвышенности): годовая сумма осадков здесь от 800 мм на западе до 600 мм на востоке. Причем на западных склонах возвышенностей выпадает на 100-200 мм больше, чем на лежащих за ними низменностях. Максимум осадков приходиться на июль (на юге на июнь). Зимой образуется снежный покров. На северо-востоке равнины его высота достигает 60-70 см и залегает он до 220 дней в году (более 7 месяцев). На юге высота снежного покрова 10-20 см, а продолжительность залегания – до 2 месяцев. Коэффициент увлажнения изменяется от 0,3 в Прикаспийской низменности до 1,4 на Печерской низменности. На севере увлажнение избыточное, в полосе верховьев рек Днестра, Дона и устья Камы – достаточное и k≈1, на юге увлажнение недостаточное. На севере равнины климат субарктический (побережье Северного Ледовитого океана), на остальной территории климат умеренный с различной степенью континентальности. При этом континентальность увеличивается к юго-востоку

Коэффициент увлажнения изменяется от 0,3 в Прикаспийской низменности до 1,4 на Печерской низменности. На севере увлажнение избыточное, в полосе верховьев рек Днестра, Дона и устья Камы – достаточное и k≈1, на юге увлажнение недостаточное. На севере равнины климат субарктический (побережье Северного Ледовитого океана), на остальной территории климат умеренный с различной степенью континентальности. При этом континентальность увеличивается к юго-востоку

Внутренние воды

Поверхностные воды тесно связаны с климатом, рельефом, геологией. Направление рек (речного стока) предопределено орографией и геоструктурами. Сток с Русской равнины происходит в бассейны Северного Ледовитого, Атлантического океанов и в бассейн Каспия. Главный водораздел проходит по Северным Увалам, Валдаю, Среднерусской и Приволжской возвышенностям. Наиболее крупной является река Волга (она самая крупная в Европе), ее длина более 3530 км, а площадь бассейна – 1360 тыс.кв.км. Исток лежит на Валдайской возвышенности. После впадения реки Селижаровки (из озера Селигер) долина заметно расширяется. От устья Оки до Волгограда Волга протекает с резко ассиметричными склонами. На Прикаспийской низменности от Волги отделяются рукава Ахтубы и образуется широкая полоса поймы. Дельта Волги начинается в 170 км от побережья Каспия. Основное питание Волги снеговое, поэтому половодье наблюдается с начала апреля до конца мая. Высота подъёма воды 5-10 м. На территории волжского бассейна создано 9 заповедников. Дон имеет длину 1870 км, площадь бассейна 422 тыс.кв.км. Исток из оврага на Среднерусской возвышенности. Впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Питание смешанное: 60% снеговое, более 30% грунтовыми водами и почти 10% дождевое. Печора имеет длину 1810 км, начинается на Северном Урале и впадает в Баренцево море. Площадь бассейна 322 тыс.км2. Характер течения в верховьях – горный, русло порожисто. В средним и низким течении река протекает по моренной низменности и образует широкую пойму, а в устье песчаную дельту.

После впадения реки Селижаровки (из озера Селигер) долина заметно расширяется. От устья Оки до Волгограда Волга протекает с резко ассиметричными склонами. На Прикаспийской низменности от Волги отделяются рукава Ахтубы и образуется широкая полоса поймы. Дельта Волги начинается в 170 км от побережья Каспия. Основное питание Волги снеговое, поэтому половодье наблюдается с начала апреля до конца мая. Высота подъёма воды 5-10 м. На территории волжского бассейна создано 9 заповедников. Дон имеет длину 1870 км, площадь бассейна 422 тыс.кв.км. Исток из оврага на Среднерусской возвышенности. Впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Питание смешанное: 60% снеговое, более 30% грунтовыми водами и почти 10% дождевое. Печора имеет длину 1810 км, начинается на Северном Урале и впадает в Баренцево море. Площадь бассейна 322 тыс.км2. Характер течения в верховьях – горный, русло порожисто. В средним и низким течении река протекает по моренной низменности и образует широкую пойму, а в устье песчаную дельту. Питание смешанное: до 55% приходится на талые снеговые воды, 25% – на дождевые и 20% – на грунтовые. Северная Двина имеет протяженность около 750 км, образуется от слияния рек Сухоны, Юга и Вычегды. Впадает в Двинскую губу. Площадь бассейна почти 360 тыс.кв.км. Пойма широкая. При впадении река образует дельту. Питание смешанное. Озера на Русской равнине различаются в первую очередь происхождением озерных котловин: 1) моренные озера распространены по северу равнины в районах ледниковой аккумуляции; 2) карстовые – в бассейнах рек Северной Двины и верхней Волги; 3) термокарстовые – на крайнем северо-востоке, в зоне мерзлоты; 4) пойменные (старицы) – в поймах крупных и средних рек; 5) лиманные озера – в Прикаспийской низменности. Подземные воды распространены на всей территории Русской равнины. Имеется три артезианских бассейна первого порядка: Среднерусский, Восточно-Русский и Прикаспийский. В их пределах существуют артезианские бассейны второго порядка: Московский, Волго-Камский, Предуральский и др.

Питание смешанное: до 55% приходится на талые снеговые воды, 25% – на дождевые и 20% – на грунтовые. Северная Двина имеет протяженность около 750 км, образуется от слияния рек Сухоны, Юга и Вычегды. Впадает в Двинскую губу. Площадь бассейна почти 360 тыс.кв.км. Пойма широкая. При впадении река образует дельту. Питание смешанное. Озера на Русской равнине различаются в первую очередь происхождением озерных котловин: 1) моренные озера распространены по северу равнины в районах ледниковой аккумуляции; 2) карстовые – в бассейнах рек Северной Двины и верхней Волги; 3) термокарстовые – на крайнем северо-востоке, в зоне мерзлоты; 4) пойменные (старицы) – в поймах крупных и средних рек; 5) лиманные озера – в Прикаспийской низменности. Подземные воды распространены на всей территории Русской равнины. Имеется три артезианских бассейна первого порядка: Среднерусский, Восточно-Русский и Прикаспийский. В их пределах существуют артезианские бассейны второго порядка: Московский, Волго-Камский, Предуральский и др. С глубиной химический состав воды и температура воды изменяется. Пресные воды залегают на глубинах не более 250 м. С глубиной увеличивается минерализация и температура. На глубине в 2-3 км температура воды может достигать 70˚C.

С глубиной химический состав воды и температура воды изменяется. Пресные воды залегают на глубинах не более 250 м. С глубиной увеличивается минерализация и температура. На глубине в 2-3 км температура воды может достигать 70˚C.

Почвы, растительный и животный мир

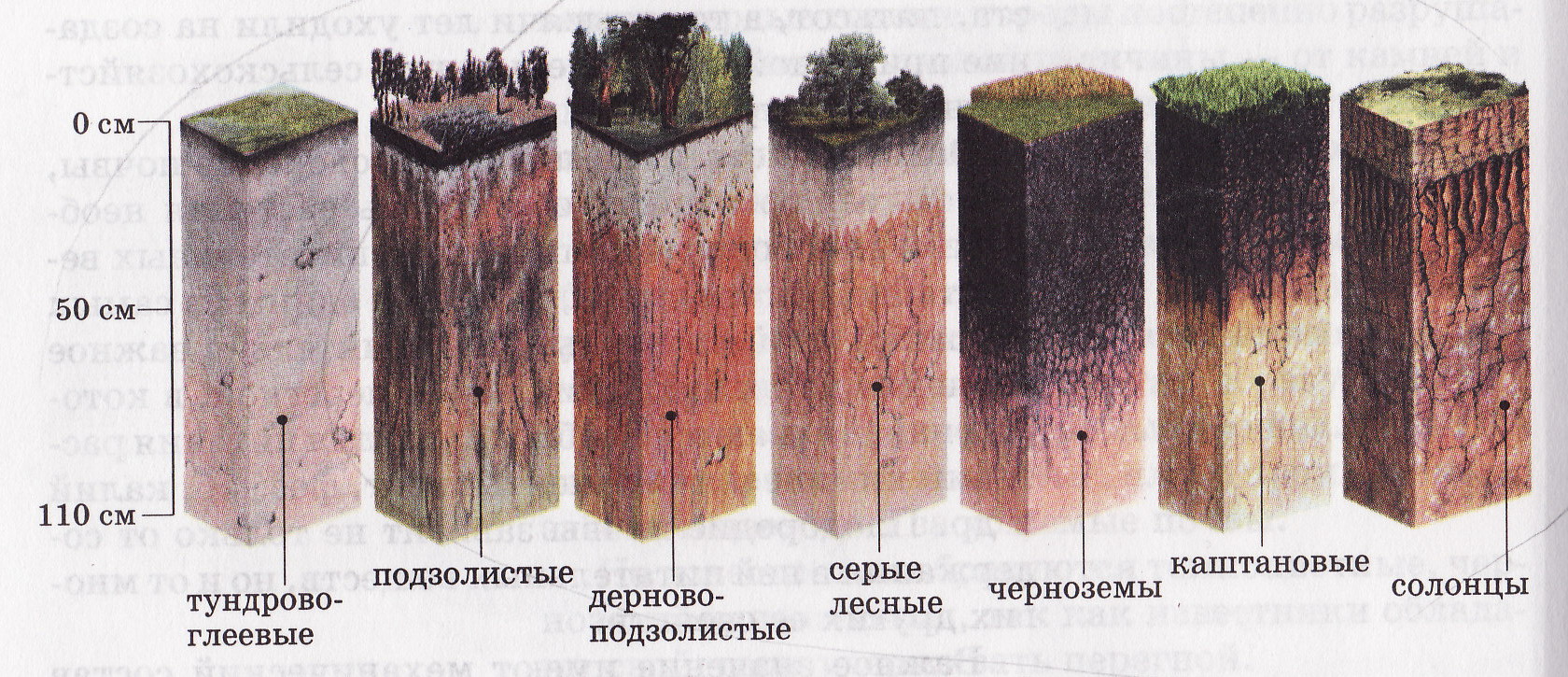

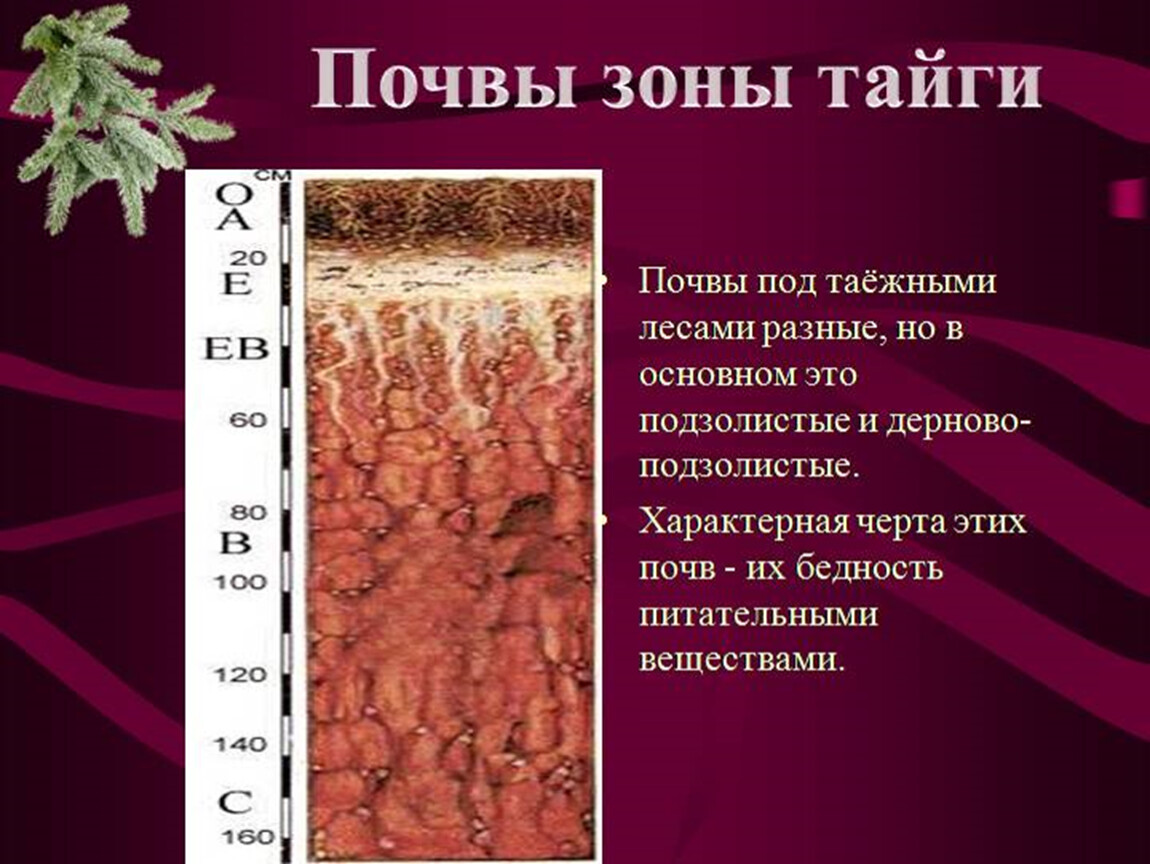

Почвы, как растительность на Русской равнине имеют зональный характер распространения. На севере равнины расположены тундровые грубогумусовые глеевые почвы, есть торфяно-глеевые почвы и т.п. Южнее, под лесами залегают подзолистые почвы. В северной тайге они глеевоподзолистые, в средней – типичные подзолистые, а в южной – дерново-подзолистые почвы, которые характерны и для смешанных лесов. Под широколиственными лесами и лесостепью формируются серые лесные почвы. В степях почвы черноземные (оподзоленные, типичные и т.д). На Прикаспийской низменности почвы каштановые и бурые пустынные, есть солонцы и солончаки.

Растительность Русской равнины отличается от растительности покрова других крупных регионов нашей страны. На Русской равнине распространены широколиственные леса и только здесь полупустыни. В целом набор растительности очень разнообразный от тундровой до пустынной. В тундре преобладают мхи и лишайники к югу увеличивается количество карликовой березы и ивы. В лесотундре господствует ель с примесью березы. В тайге доминирует ель, к востоку с примесью пихты, а на самых бедных почвах – сосна. Смешанные леса включают в себя хвойно-широколиственные породы, в широколиственных лесах, где они сохранились господствует дуб и липа. Эти же породы свойственны и для лесостепи. Степь занимает здесь наибольшую площадь в России, где преобладают злаки. Полупустыня представлена злаково-полынными и полынно-солянковыми сообществами.

На Русской равнине распространены широколиственные леса и только здесь полупустыни. В целом набор растительности очень разнообразный от тундровой до пустынной. В тундре преобладают мхи и лишайники к югу увеличивается количество карликовой березы и ивы. В лесотундре господствует ель с примесью березы. В тайге доминирует ель, к востоку с примесью пихты, а на самых бедных почвах – сосна. Смешанные леса включают в себя хвойно-широколиственные породы, в широколиственных лесах, где они сохранились господствует дуб и липа. Эти же породы свойственны и для лесостепи. Степь занимает здесь наибольшую площадь в России, где преобладают злаки. Полупустыня представлена злаково-полынными и полынно-солянковыми сообществами.

В животным мире Русской равнины встречаются западные и восточные виды. Наиболее широко представлены лесные животные и, в меньшей степени степные. Западные виды тяготеют к смешанным и широколиственным лесам (куница, черный хорь, сони, крот, и некоторые другие). Восточные виды тяготеют к тайге и лесотундре (бурундук, росомаха, обский лемминг и др. ) В степях и полупустынях доминируют грызуны (суслики, сурки, полевки и т.д.), из азиатских степей проникает сайгак.

) В степях и полупустынях доминируют грызуны (суслики, сурки, полевки и т.д.), из азиатских степей проникает сайгак.

Природные зоны

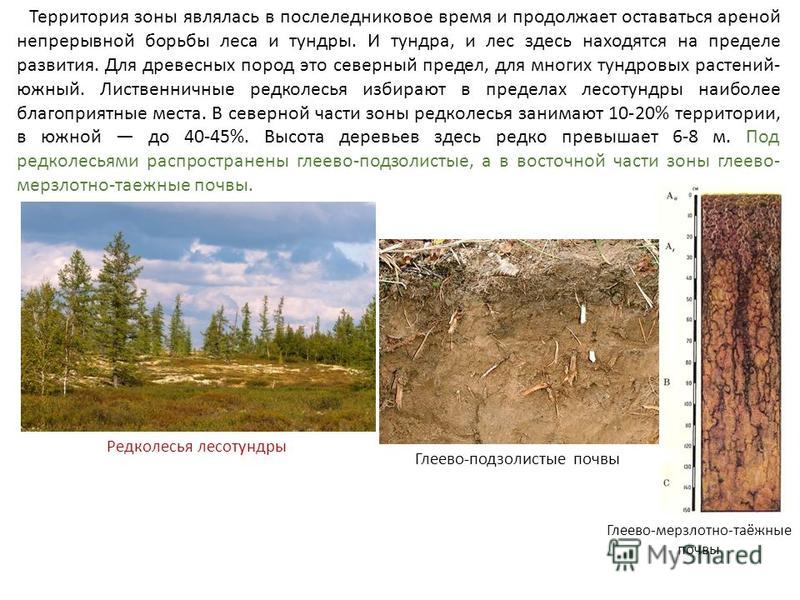

Природные зоны на Восточно-Европейской равнине выражены особенно отчетливо. С севера на юг они сменяют друг друга: тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепь, степи, полупустыни и пустыни. Тундра занимает побережье Баренцева моря, покрывает весь Канин полуостров и далее к востоку, к Полярному Уралу. Европейская тундра теплее и влажнее азиатской, климат субарктический с чертами морского. Средняя температура января изменяется от -10˚C у полуострова Канин до -20˚C у полуострова Югорский. Летом около +5˚C. Осадков 600-500 мм. Мерзлота маломощна, много болот. На побережье распространены типичные тундры на тундрово-глеевых почвах, с преобладанием мхов и лишайников, кроме того здесь растут арктический мятлик, щучка, альпийский василек, осоки; из кустарников – багульник, дриада (куропаточья трава), голубика, клюква. Южнее появляются кустарники из карликовых берез и ивы. Лесотундра простирается южнее тундры узкой полосой 30-40 км. Леса здесь редкостойные, высота не более 5-8 м, доминирует ель с примесью березы, иногда лиственницы. Низкие места занимают болота, заросли мелких ив или березового ерника. Много водяники, голубики, клюквы, черники, мхов и различных таежных трав. По долинам рек проникают высокоствольные леса из ели с примесью рябины (здесь ее цветение приходится на 5 июля) и черемухи (зацветает к 30 июня). Из животных этих зон типичны северный олень, песец, полярный волк, лемминг, заяц-беляк, горностай, росомаха. Летом много птиц: гаги, гуси, утки, лебеди, пуночка, орлан-белохвост, кречет, сапсан; много кровососущих насекомых. Реки и озера богаты рыбой: семга, сиг, щука, налим, окунь, голец и др.

Южнее появляются кустарники из карликовых берез и ивы. Лесотундра простирается южнее тундры узкой полосой 30-40 км. Леса здесь редкостойные, высота не более 5-8 м, доминирует ель с примесью березы, иногда лиственницы. Низкие места занимают болота, заросли мелких ив или березового ерника. Много водяники, голубики, клюквы, черники, мхов и различных таежных трав. По долинам рек проникают высокоствольные леса из ели с примесью рябины (здесь ее цветение приходится на 5 июля) и черемухи (зацветает к 30 июня). Из животных этих зон типичны северный олень, песец, полярный волк, лемминг, заяц-беляк, горностай, росомаха. Летом много птиц: гаги, гуси, утки, лебеди, пуночка, орлан-белохвост, кречет, сапсан; много кровососущих насекомых. Реки и озера богаты рыбой: семга, сиг, щука, налим, окунь, голец и др.

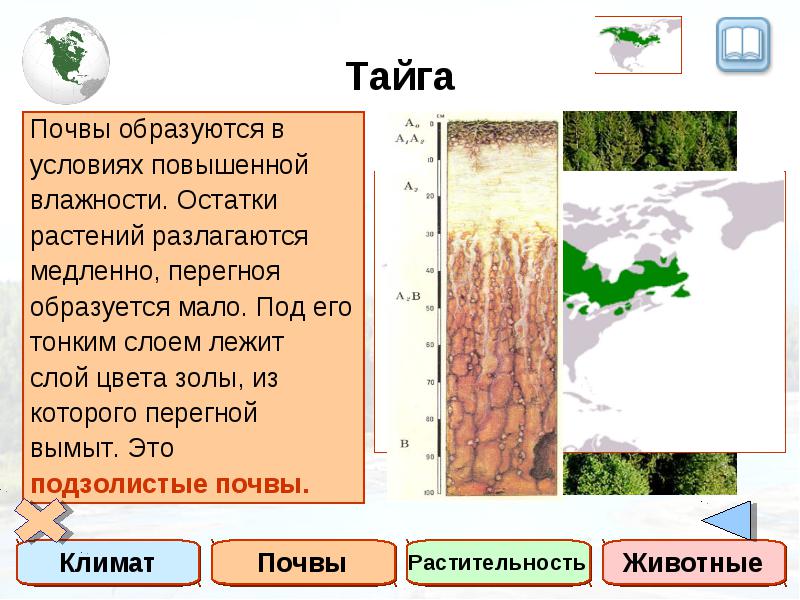

Тайга простирается к югу от лесотундры, южная ее граница проходит по линии Санкт-Петербург – Ярославль – Нижний Новгород – Казань. На западе и в центре тайга смыкается со смешанными лесами, а на востоке с лесостепью. Климат европейской тайги умеренно континентальный. Осадков на равнинах выпадает около 600 мм, на возвышенностях до 800 мм. Увлажнение избыточное. Вегетационный период продолжается от 2 месяцев на севере и почти до 4 месяцев на юге зоны. Глубина промерзания грунта от 120 см на севере до 30-60 см на юге. Почвы подзолистые, на севере зоны торфяно-глеевые. В тайге много рек, озер, болот. Для европейской тайги характерна темнохвойная тайга из ели европейской и сибирской. К востоку добавляются пихта, ближе к Уралу кедр и лиственница. На болотах и песках формируются сосновые боры. На вырубках и гарях – береза и осина, по долинам рек ольха, ива. Из животных характерны лось, северный олень, бурый медведь, росомаха, волк, рысь, лисица, заяц-беляк, белка, норка, выдра, бурундук. Много птиц: глухарь, рябчик, совы, на болотах и водоемах белая куропатка, бекасы, вальдшнепы, чибисы, гуси, утки и др. Распространены дятлы, в особенности трехпалый и черный, снегирь, свиристель, щур, кукша, синицы, клесты, корольки и др.

Климат европейской тайги умеренно континентальный. Осадков на равнинах выпадает около 600 мм, на возвышенностях до 800 мм. Увлажнение избыточное. Вегетационный период продолжается от 2 месяцев на севере и почти до 4 месяцев на юге зоны. Глубина промерзания грунта от 120 см на севере до 30-60 см на юге. Почвы подзолистые, на севере зоны торфяно-глеевые. В тайге много рек, озер, болот. Для европейской тайги характерна темнохвойная тайга из ели европейской и сибирской. К востоку добавляются пихта, ближе к Уралу кедр и лиственница. На болотах и песках формируются сосновые боры. На вырубках и гарях – береза и осина, по долинам рек ольха, ива. Из животных характерны лось, северный олень, бурый медведь, росомаха, волк, рысь, лисица, заяц-беляк, белка, норка, выдра, бурундук. Много птиц: глухарь, рябчик, совы, на болотах и водоемах белая куропатка, бекасы, вальдшнепы, чибисы, гуси, утки и др. Распространены дятлы, в особенности трехпалый и черный, снегирь, свиристель, щур, кукша, синицы, клесты, корольки и др. Из рептилий и земноводных – гадюка, ящерицы, тритоны, жабы. Летом много кровососущих насекомых. Смешанные, а южнее широколиственные леса расположены в западной части равнины между тайгой и лесостепью. Климат умеренно континентальный, но, в отличие от тайги, более мягкий и теплый. Зима заметно короче, а лето длиннее. Почвы дерново-подзолистые и серые лесные. Здесь начинаются многие реки: Волга, Днепр, Западная Двина и др. Много озер, есть болота и луга. Граница между лесами слабо выражена. С продвижением к востоку и северу в смешанных лесах возрастает роль ели и даже пихты, а роль широколиственных пород уменьшается. Встречается липа и дуб. В направлении к юго-западу появляются клен, вяз, ясень, а хвойные породы исчезают. Лишь на бедных почвах встречаются сосновые боры. В этих лесах хорошо развит подлесок (лещина, жимолость, бересклет и др.) и травяной покров из сныти, копытня, звездчатки, некоторых злаков, а где произрастают хвойные, там – кислица, майник, папоротники, мхи и т.д. В связи с хозяйственной освоенностью этих лесов животный мир резко сократился.

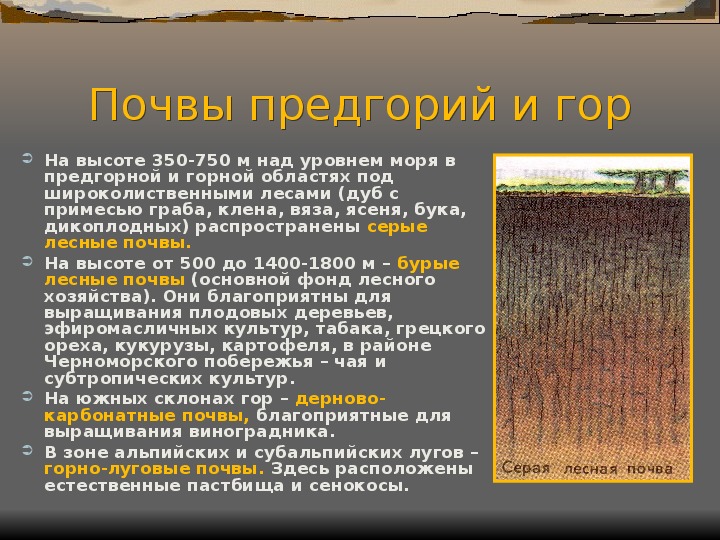

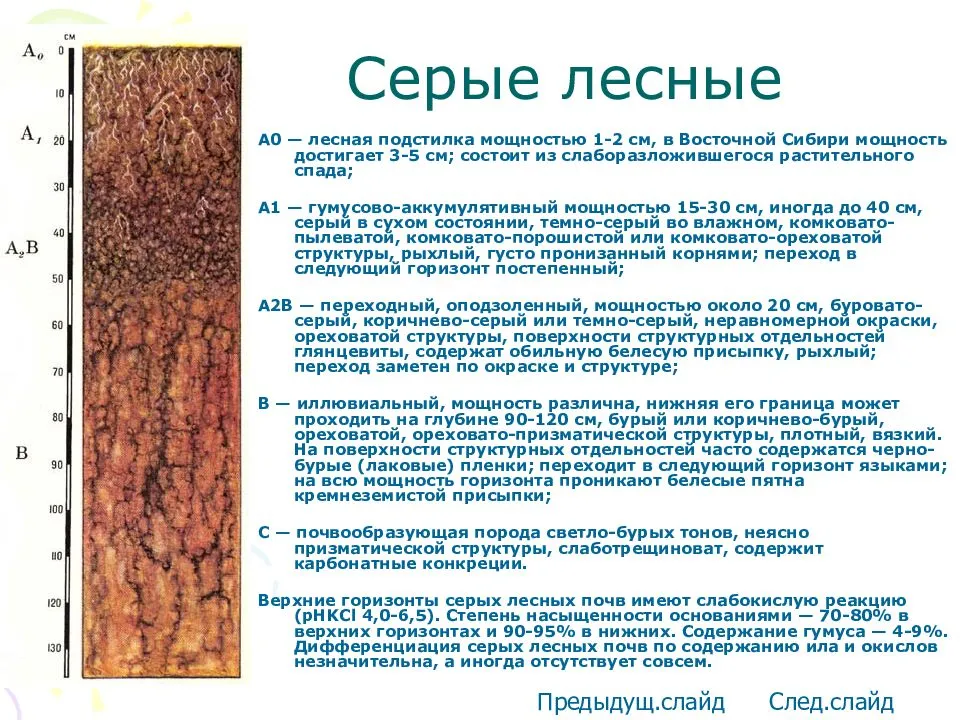

Из рептилий и земноводных – гадюка, ящерицы, тритоны, жабы. Летом много кровососущих насекомых. Смешанные, а южнее широколиственные леса расположены в западной части равнины между тайгой и лесостепью. Климат умеренно континентальный, но, в отличие от тайги, более мягкий и теплый. Зима заметно короче, а лето длиннее. Почвы дерново-подзолистые и серые лесные. Здесь начинаются многие реки: Волга, Днепр, Западная Двина и др. Много озер, есть болота и луга. Граница между лесами слабо выражена. С продвижением к востоку и северу в смешанных лесах возрастает роль ели и даже пихты, а роль широколиственных пород уменьшается. Встречается липа и дуб. В направлении к юго-западу появляются клен, вяз, ясень, а хвойные породы исчезают. Лишь на бедных почвах встречаются сосновые боры. В этих лесах хорошо развит подлесок (лещина, жимолость, бересклет и др.) и травяной покров из сныти, копытня, звездчатки, некоторых злаков, а где произрастают хвойные, там – кислица, майник, папоротники, мхи и т.д. В связи с хозяйственной освоенностью этих лесов животный мир резко сократился. Встречаются лось, кабан, очень редкими стали благородный олень и косуля, зубр только в заповедниках. Практически исчезли медведь, рысь. Пока еще обычны лисица, белка, сони, лесной хорь, бобры, барсук, еж, кроты; сохранились куница, норка, лесной кот, выхухоль; акклиматизированы ондатра, енотовидная собака, американская норка. Из рептилий и земноводных – уж, гадюка, ящерицы, лягушки, жабы. Много птиц, причем оседлых и перелетных. Характерны дятлы, синицы, поползень, дрозды, сойки, совы, на лето прилетают зяблики, пеночки, мухоловки, славки, овсянки, водоплавающие птицы. Редкими стали тетерев, куропатки, беркут, орлан-белохвост и др. По сравнению с тайгой, в почве значительно увеличивается численность беспозвоночных. Лесостепная зона простирается к югу от лесов и доходит до линии Воронеж – Саратов – Самара. Климат умеренно-континентальный с нарастанием степени континентальности к востоку, что сказывается на более обеднённом флористическом составе на востоке зоны. Зимние температуры изменяются от -5˚C на западе, до -15˚C на востоке.

Встречаются лось, кабан, очень редкими стали благородный олень и косуля, зубр только в заповедниках. Практически исчезли медведь, рысь. Пока еще обычны лисица, белка, сони, лесной хорь, бобры, барсук, еж, кроты; сохранились куница, норка, лесной кот, выхухоль; акклиматизированы ондатра, енотовидная собака, американская норка. Из рептилий и земноводных – уж, гадюка, ящерицы, лягушки, жабы. Много птиц, причем оседлых и перелетных. Характерны дятлы, синицы, поползень, дрозды, сойки, совы, на лето прилетают зяблики, пеночки, мухоловки, славки, овсянки, водоплавающие птицы. Редкими стали тетерев, куропатки, беркут, орлан-белохвост и др. По сравнению с тайгой, в почве значительно увеличивается численность беспозвоночных. Лесостепная зона простирается к югу от лесов и доходит до линии Воронеж – Саратов – Самара. Климат умеренно-континентальный с нарастанием степени континентальности к востоку, что сказывается на более обеднённом флористическом составе на востоке зоны. Зимние температуры изменяются от -5˚C на западе, до -15˚C на востоке. В этом же направлении убывает годовое количество осадков. Лето везде очень теплое +20˚+22˚C. Коэффициент увлажнения в лесостепи около 1. Иногда, особенно в последние годы, случаются летом засухи. Рельеф зоны характеризуется эрозионным расчленением, что создает определенную пестроту почвенного покрова. Наиболее типичные серые лесные почвы на лессовидных суглинках. По речным террасам развиты выщелоченные черноземы. Чем южнее, тем больше выщелоченных и оподзоленных черноземов, а серые лесные почвы исчезают. Естественная растительность мало сохранилась. Леса здесь встречаются лишь небольшими островками, преимущественно дубравами, где можно встретить клен, вяз, ясень. На бедных почвах сохранились сосновые боры. Луговое разнотравье сохранилось только на не удобных для распашки землях. Животный мир состоит из лесной и степной фауны, но в последнее время в связи с хозяйственной деятельностью человека стала преобладать степная фауна. Степная зона простирается от южной границы лесостепи до Кумо-Манычской впадины и Прикаспийской низменности на юге.

В этом же направлении убывает годовое количество осадков. Лето везде очень теплое +20˚+22˚C. Коэффициент увлажнения в лесостепи около 1. Иногда, особенно в последние годы, случаются летом засухи. Рельеф зоны характеризуется эрозионным расчленением, что создает определенную пестроту почвенного покрова. Наиболее типичные серые лесные почвы на лессовидных суглинках. По речным террасам развиты выщелоченные черноземы. Чем южнее, тем больше выщелоченных и оподзоленных черноземов, а серые лесные почвы исчезают. Естественная растительность мало сохранилась. Леса здесь встречаются лишь небольшими островками, преимущественно дубравами, где можно встретить клен, вяз, ясень. На бедных почвах сохранились сосновые боры. Луговое разнотравье сохранилось только на не удобных для распашки землях. Животный мир состоит из лесной и степной фауны, но в последнее время в связи с хозяйственной деятельностью человека стала преобладать степная фауна. Степная зона простирается от южной границы лесостепи до Кумо-Манычской впадины и Прикаспийской низменности на юге. Климат умеренно континентальный, но со значительной степенью континентальности. Лето жаркое, средние температуры +22˚+23˚C. Зимние температуры изменяются от -4˚C в приазовских степях, до -15˚C в степях Заволжья. Годовое количество осадков убывает от 500 мм на западе до 400 мм на востоке. Коэффициент увлажнения меньше 1, летом часты засухи и суховеи. Северные степи менее теплые, но более влажные, чем южные. Поэтому северные степи разнотравно-ковыльные на черноземных почвах. Южные степи сухие на каштановых почвах. Для них характерна солонцеватость. В поймах крупных рек (Дон и др.) растут пойменные леса из тополя, ивы, ольхи, дуба, вяза и др. Среди животных преобладают грызуны: суслики, землеройки, хомяки, полевые мыши и др. Из хищников – хорьки, лисицы, ласки. Из птиц жаворонки, степной орел, лунь, коростель, соколы, дрофа и др. Есть змеи, ящерицы. Большая часть северных степей сейчас распахана. Полупустынная и пустынная зона в пределах России расположена в юго-западной части Прикаспийской низменности.

Климат умеренно континентальный, но со значительной степенью континентальности. Лето жаркое, средние температуры +22˚+23˚C. Зимние температуры изменяются от -4˚C в приазовских степях, до -15˚C в степях Заволжья. Годовое количество осадков убывает от 500 мм на западе до 400 мм на востоке. Коэффициент увлажнения меньше 1, летом часты засухи и суховеи. Северные степи менее теплые, но более влажные, чем южные. Поэтому северные степи разнотравно-ковыльные на черноземных почвах. Южные степи сухие на каштановых почвах. Для них характерна солонцеватость. В поймах крупных рек (Дон и др.) растут пойменные леса из тополя, ивы, ольхи, дуба, вяза и др. Среди животных преобладают грызуны: суслики, землеройки, хомяки, полевые мыши и др. Из хищников – хорьки, лисицы, ласки. Из птиц жаворонки, степной орел, лунь, коростель, соколы, дрофа и др. Есть змеи, ящерицы. Большая часть северных степей сейчас распахана. Полупустынная и пустынная зона в пределах России расположена в юго-западной части Прикаспийской низменности. Эта зона примыкает к побережью Каспия и смыкается с пустынями Казахстана. Климат континентальный умеренный. Осадков выпадает около 300 мм. Зимние температуры отрицательные -5˚-10˚C. Снежный покров маломощный, но лежит до 60 дней. Грунты промерзают до 80 см. Лето жаркое и продолжительное, средние температуры +23˚+25˚C. По территории зоны протекает Волга, образуя обширную дельту. Много озер, но почти все они соленые. Почвы светло-каштановые, местами бурые пустынные. Содержание гумуса не превышает 1%. Распространены солончаки и солонцы. В растительном покрове преобладает полынь белая и черная, типчак, тонконог, ксерофитные ковыли; к югу увеличивается количество солянок, появляется кустарник тамариск; весной цветут тюльпаны, лютики, ревень. В пойме Волги – ива, белый тополь, осокорь, дуб, осина и др. Животный мир представлен в основном грызунами: тушканчики, суслики, песчанки, много пресмыкающихся – змей и ящериц. Из хищников типичны степной хорек, лисица – корсак, ласка. В дельте Волги много птиц, особенно в сезоны миграций.

Эта зона примыкает к побережью Каспия и смыкается с пустынями Казахстана. Климат континентальный умеренный. Осадков выпадает около 300 мм. Зимние температуры отрицательные -5˚-10˚C. Снежный покров маломощный, но лежит до 60 дней. Грунты промерзают до 80 см. Лето жаркое и продолжительное, средние температуры +23˚+25˚C. По территории зоны протекает Волга, образуя обширную дельту. Много озер, но почти все они соленые. Почвы светло-каштановые, местами бурые пустынные. Содержание гумуса не превышает 1%. Распространены солончаки и солонцы. В растительном покрове преобладает полынь белая и черная, типчак, тонконог, ксерофитные ковыли; к югу увеличивается количество солянок, появляется кустарник тамариск; весной цветут тюльпаны, лютики, ревень. В пойме Волги – ива, белый тополь, осокорь, дуб, осина и др. Животный мир представлен в основном грызунами: тушканчики, суслики, песчанки, много пресмыкающихся – змей и ящериц. Из хищников типичны степной хорек, лисица – корсак, ласка. В дельте Волги много птиц, особенно в сезоны миграций. Все природные зоны Русской равнины испытали на себе антропогенные воздействия. Особенно сильно измененными человеком являются зоны лесостепей и степей, а так же смешанные и широколиственные леса.

Все природные зоны Русской равнины испытали на себе антропогенные воздействия. Особенно сильно измененными человеком являются зоны лесостепей и степей, а так же смешанные и широколиственные леса.

Какие почвы в Западно Сибирской равнине

Статьи › Школа › Где находится западно сибирская равнина

На территории Западной Сибири встречается довольно много (особенно в южных районах) разнах видов почв. В тундре встречаются тундрово-глеевые почвы. Здесь наблюдается явление вечной мерзлоты. В тайге распространены подзолистые и дерново-подзолистые, намного реже мерзлотно-таёжные почвы.

- На Западно-Сибирской равнине встречается много разных видов почв, особенно на юге.

- Тундро-глеевые почвы встречаются в тундре, где есть вечная мерзлота.

- В тайге преобладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы, а мерзлотно-таёжные почвы встречаются реже.

- Климат Западной Сибири суровый и континентальный, с выраженной широтной зональностью.

- Западно-Сибирская равнина имеет форму трапеции, составленной из разных типов равнин.

- На Западно-Сибирской платформе находятся различные полезные ископаемые, такие как нефть, газ, уголь, руды и др.

- Промышленные месторождения на Западно-Сибирской равнине включают уголь, железную руду, бокситы, марганцевые руды, соду, торф, артезианский бассейн и др.

- Типы равнин, встречающиеся на Западной Сибири, включают морские, ледниковые, водно-ледниковые, аллювиально-озерные и денудационные равнины.

- В Западно Сибирском экономическом районе встречаются различные типы почв, включая тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые и мерзлотно-таежные.

- Что преобладает на Западно-Сибирской равнине

- Что лежит в основе Западно-Сибирской равнины

- Как описать Западно Сибирскую равнину

- Какие почвы преобладают в Сибири

- Какие ископаемые есть на Западно-Сибирской равнине

- Какие есть полезные ископаемые на Западно-Сибирской равнине

- Какой тип равнины у Западно-Сибирской равнины

- Какие типы почв встречаются на территории Западно Сибирского экономического района

- Чем известна Западно-Сибирская равнина

- В чем особенности рельефа Западно-Сибирской равнины

- Какие природные особенности Западно-Сибирской равнины

- Какой характер рельефа у Западно-Сибирской равнины

- Какой тип почвы в Средней Сибири

- Где распространены черноземные почвы

- Какая почва Восточной Сибири

- Чем богата территория Западно-Сибирской равнины

- Что является главным богатством Западно-Сибирской равнины

- Почему на Западно-Сибирской равнине много нефти

- Почему Западно-Сибирской равнины сильно заболочена

- Чем отличается Западно-Сибирской равнины от восточно европейской

- Между чем находится Западно-Сибирская равнина

- Чем знаменита Западная Сибирь в мире

- В чем особенности географического положения Русской и Западно-Сибирской равнины

- Какие почвы преобладают в западной части Предкавказья

- Что является самым главным свойством почвы

- Какую почву имеет тайга

- Какие деревья преобладают на Западно-Сибирской равнине

Что преобладает на Западно-Сибирской равнине

На Западно-Сибирской равнине преобладает суровый, континентальный климат. Значительная протяжённость территории с севера на юг обусловливает хорошо выраженную широтную зональность климата и заметные различия климатических условий северных и южных частей равнины.

Значительная протяжённость территории с севера на юг обусловливает хорошо выраженную широтную зональность климата и заметные различия климатических условий северных и южных частей равнины.

Что лежит в основе Западно-Сибирской равнины

Западно-Сибирская равнина располагается, согласно названию, на западе Сибири, в азиатской части России. На запад от неё протянулись средневысотные Уральские горы, на востоке лежит Среднесибирское плоскогорье, на юго-востоке — Алтай и Саяны. Основой равнины является молодая Западно-Сибирская платформа.

Как описать Западно Сибирскую равнину

Равнина имеет форму суживающейся к северу трапеции: расстояние от её южной границы до северной достигает почти 2 500 километров, ширина — от 800 до 1900 км, площадь — 2,7 млн км². 62° с. ш. 76° в.

Какие почвы преобладают в Сибири

Преобладают кислые мерзлотно-таежные почвы.

Какие ископаемые есть на Западно-Сибирской равнине

Западно-Сибирская равнина — это гигантская территория с плоским рельефом. Здесь залегают различные полезные ископаемые, добывать которые начали с 1960 года: природный газ и нефть, бурый уголь, железная руда, никель, хромит, боксит, кобальт, алмазные трубки.

Здесь залегают различные полезные ископаемые, добывать которые начали с 1960 года: природный газ и нефть, бурый уголь, железная руда, никель, хромит, боксит, кобальт, алмазные трубки.

Какие есть полезные ископаемые на Западно-Сибирской равнине

На Западно-Сибирской плите много промышленных месторождений: нефти, газа (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция), угля, железных руд, бокситов, марганцевых руд, соды, большие залежи торфа, Западно-Сибирский артезианский бассейн.

Какой тип равнины у Западно-Сибирской равнины

Для Западной Сибири характерны: морские аккумулятивные равнины (на полуостровах Ямал, Гыданский), ледниковые и водно-ледниковые равнины с моренными холмами, грядами и т. п. (центральная часть Западной Сибири), аллювиально-озерные равнины (долины крупных рек), денудационные равнины (южная часть Западной Сибири).

Какие типы почв встречаются на территории Западно Сибирского экономического района

На территории Западной Сибири встречается довольно много (особенно в южных районах) разнах видов почв. В тундре встречаются тундрово-глеевые почвы. Здесь наблюдается явление вечной мерзлоты. В тайге распространены подзолистые и дерново-подзолистые, намного реже мерзлотно-таёжные почвы.

В тундре встречаются тундрово-глеевые почвы. Здесь наблюдается явление вечной мерзлоты. В тайге распространены подзолистые и дерново-подзолистые, намного реже мерзлотно-таёжные почвы.

Чем известна Западно-Сибирская равнина

Главным богатством Западно-Сибирской равнины являются — нефть и газ. Специалисты оценивают площади их перспективных месторождений в миллионы квадратных км. Крупные месторождения расположены в районе Нижневартовска и Сургута. В целом на равнине открыто более трёхста нефтегазоносных месторождений.

В чем особенности рельефа Западно-Сибирской равнины

Рельеф данной местности представляет собой преимущественно равнины, с реками и их долинами. Пространства между реками довольно широкие, без наличия возвышенностей. Вообще, Западная Сибирь напоминает по своему строению огромную чашу, с повышением в западном направлении и понижениями ближе к северу.

Какие природные особенности Западно-Сибирской равнины

Здесь находится самая большая в мире система болот — Васюганские болота (800 х 350 км). Западная Сибирь считается одним из самых заболоченных регионов Земли. Одной из особенностей Западной Сибири является обилие озер (несколько тысяч). Только в Барабе их насчитывается более трех тысяч.

Западная Сибирь считается одним из самых заболоченных регионов Земли. Одной из особенностей Западной Сибири является обилие озер (несколько тысяч). Только в Барабе их насчитывается более трех тысяч.

Какой характер рельефа у Западно-Сибирской равнины

В целом Западно-Сибирская равнина имеет форму амфитеатра, открытого к Северному Ледовитому океану. Участки плато и возвышенностей преобладают в западной, южной и восточной периферии. В центральных районах и на севере преобладают низменности.

Какой тип почвы в Средней Сибири

На юге — в Приангарье — доминируют зональные дерново-подзолистые и дерново-лесные бурые, а в лесостепных «островах» — серые лесные почвы и черноземы. Своеобразный характер имеет и растительный покров таежной зоны, занимающей более 70% территории Средней Сибири.

Где распространены черноземные почвы

Черноземные почвы распространены в лесостепной и степной зонах. Эти зоны протянулись от низовий Дуная до Южного Алтая и далее на восток, по межгорным котловинам до Большого Хингана.

Какая почва Восточной Сибири

В основном там подзолистые почвы, дерновые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые, мерзлотно-таежные.

Чем богата территория Западно-Сибирской равнины

Западная Сибирь богата полезными ископаемыми — нефтью, газом, углем, рудами. Площадь перспективных нефтегазоносных территорий оценена более чем в 1,7 млн. км2.

Что является главным богатством Западно-Сибирской равнины

Главным минеральным богатством западной Сибири является: а) золото; б) нефть; в) железная руда; г) торф. Основное богатство Западной Сибири — нефть. Её там очень много, именно месторождения в Западной Сибири обеспечивают большую часть добычи нефти в России.

Почему на Западно-Сибирской равнине много нефти

Евразия, на которой расположена Сибирь, образовалась из первоначально зародившегося материка Лавразия почти без смещения, в отличие от других частей света. Сложившиеся условия способствовали отложению нефтяных и газовых запасов.

Почему Западно-Сибирской равнины сильно заболочена

Причина сильной заболоченности Западно-Сибирской равнины в том, что она имеет плоский рельеф, под ее почвенным слоем находится вечная мерзлота, которая не дает воде впитаться в землю. Зимой на равнине часто бывают низкие температуры воздуха.

Зимой на равнине часто бывают низкие температуры воздуха.

Чем отличается Западно-Сибирской равнины от восточно европейской

Западно-Сибирская равнина располагается на более молодой тектонической платформе, а Русская — на более древней. Фундамент Западно-Сибирской равнины покрыт более мощным осадочным чехлом, а у Русской равнины, наоборот, он немного приподнят.

Между чем находится Западно-Сибирская равнина

1 Западно-Сибирская равнина — равнина, расположенная на севере Евразии между Уральскими горами и рекой Енисей на западе и востоке и Алтайскими горами и побережьем Карского моря на юге и севере. Наиболее экономически-освоенная часть Сибири.

Чем знаменита Западная Сибирь в мире

В Западной Сибири добывается свыше 70 % общероссийской добычи нефти и газа, около 30 % каменного угля и 10,7 % древесины. Действует мощный нефтегазодобывающий комплекс. Площадь нефтегазоносных земель составляет около 2 млн км². Очень сильно развита добыча угля в Кузбассе.

В чем особенности географического положения Русской и Западно-Сибирской равнины

Ответы1. Эти большие равнины, разделенные Уральским хребтом, сходны друг с другом в том, что они весьма протяжены как с севера на юг, так и с запада на восток, и омываются только с севера Северным Ледовитым океаном; никакие другие океаны не расположены близко к ним.

Эти большие равнины, разделенные Уральским хребтом, сходны друг с другом в том, что они весьма протяжены как с севера на юг, так и с запада на восток, и омываются только с севера Северным Ледовитым океаном; никакие другие океаны не расположены близко к ним.

Какие почвы преобладают в западной части Предкавказья

На большей части Западного и Среднего Предкавказья сформировались чернозёмные почвы на лёссовидных суглинках и глинах. Наиболее широко распространены предкавказские карбонатные чернозёмы, вскипающие от 10 % HCl с поверхности или в пределах горизонта А.

Что является самым главным свойством почвы

Самым главным свойством почв является плодородие. Оно заключается в обеспечении растений необходимым набором питательных веществ, водой и кислородом. Природное плодородие связано с толщиной гумусового слоя, составом минеральной части, структурой и влажностью почвы.

Какую почву имеет тайга

Типы тайги

Почва, как правило, дерново-подзолистая. Увлажнённость достаточная. Содержание гумуса — 1—6 %.

Содержание гумуса — 1—6 %.

Какие деревья преобладают на Западно-Сибирской равнине

Основными хвойными деревьями таежных западно-сибирских лесов являются пихты и ели, кедры, сосны и лиственницы с примесью березы, осины и ольхи.

Расскажите о почвоведении. Почва как природная составляющая ландшафта Значение утверждения почва – зеркало ландшафта

Почвы – зеркало ландшафта. Давайте помнить! Что называют почвой? Почему почву считают «особым природным телом»? Назовите основные факторы почвообразования. Каково строение почв? Почему В.В. Докучаев называет почвы «зеркалом ландшафта»? Почва считается зеркалом ландшафта, поскольку каждой почве со своим набором почвенных горизонтов соответствуют определенные условия формирования, почвообразование происходит в конкретных местных условиях, при определенном климате, при определенной растительности. Глобус рельефа почвы в Центральном музее почвоведения. В.В. Докучаева в Петербурге.

слайд 3 из презентации «Основные типы почв России» . Размер архива с презентацией 1211 Кб. резюме других презентаций

Размер архива с презентацией 1211 Кб. резюме других презентаций

«Архитектура Санкт-Петербурга» — Александровская колонна. Джакомо Кваренги. Михайловский дворец. В Исаакиевском соборе. Александровский театр. Нарвские ворота. Уникальный историко-архитектурный памятник. Александровский дворец в Царском Селе. Екатерининский дворец. Растрелли, Захаров. Дворцовая площадь. Исаакиевский собор. Захаров. Стрелка Васильевского острова. Спасо-Преображенский собор. Здание лицея в Царском Селе. Растрелли.

«Влияние природных условий на человека» — Таёжники. Теплый климат, умеренно теплая зима. Как природные условия влияют на жизнь степняков. Летом также необходимо заготовить дрова на зиму, косить и сушить сено. Назовите природные условия поморов. Степной народ. Средство для перевозки грузов или людей. Среда. Основные промыслы степняков. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. В тайге много грибов и ягод. Горцы. Лучше всего ездить верхом в горах.

«Типы лесов России» — Животные смешанных и широколиственных лесов. Тайга. Значение леса в природе. Смешанные и лиственные леса. Животные таежной зоны. Животные. Таежные растения. Растения смешанных и лиственных лесов. Географический диктант. Лесные зоны. Пришло время отдать ему должное, которого заслуживает этот дорогой дедушка. Зона смешанных и широколиственных лесов. Лесная зона. Практическая работа. Цифровой диктант.

Тайга. Значение леса в природе. Смешанные и лиственные леса. Животные таежной зоны. Животные. Таежные растения. Растения смешанных и лиственных лесов. Географический диктант. Лесные зоны. Пришло время отдать ему должное, которого заслуживает этот дорогой дедушка. Зона смешанных и широколиственных лесов. Лесная зона. Практическая работа. Цифровой диктант.

«Природно-климатические зоны России» — Хвойное дерево, сбрасывающее на зиму хвою. Разогревать. Кобра. Перекати-поле. Маки. Лесная птица. Зона тундры. Лун. Кедровка. Мох высотой до 30-40 см является основной пищей северных оленей. Хищное животное семейства куньих. Промысловая рыба водится в Северном Ледовитом океане. Морошка. кайр. Одна из самых шумных птиц на арктических «птичьих базарах». Дерево азиатских пустынь и полупустынь.

«Положение России на карте мира» — Место. Географическое положение России. Крайние точки России. Россия. Россия на карте мира. Валовой внутренний продукт. Географическое положение. Место России. Длина границы. Российские границы. Самые длинные границы Омывается водами 3-х океанов.

Длина границы. Российские границы. Самые длинные границы Омывается водами 3-х океанов.

«Природные зоны на территории России» — Закономерная смена природных зон и природных условий в горах. Таежная зона. Зона тундры. Природные зоны России. Природные ресурсы. Суровая зима. Степная зона. Безлесная природная территория с растительностью из мхов, лишайников. Найдите доп. Регулярная смена природных зон на равнинах. Полупустыни и пустыни. Флора и фауна природных зон России. Угадай животное. Степь. Органическое вещество, находящееся в почве.

Содержание занятия 1. «Почвы – зеркало ландшафта». «Почвы — это зеркало ландшафта». 2. Понятие «Тип почвы». Понятие «Тип почвы». 3. Схемы размещения почвы. Схемы размещения почвы. 4. Основные типы почв России. Основные типы почв России. 5. Почвенная карта. Почвенная карта. 6. Характеристика основных типов почв России (практикум). Характеристика основных типов почв России (практикум).

«Почвы — зеркало ландшафта» Рельефный глобус в Центральном музее почвоведения. В.В. Докучаев в Петербурге Давайте помнить! 1. Что называют почвой? 2. Почему почву считают «особым природным телом»? 3. Назовите основные факторы почвообразования. 4. Какое строение имеют почвы? 5. Почему В.В. Докучаев называет почвы «зеркалом ландшафта»? Почва считается зеркалом ландшафта потому, что каждой почве со своим набором почвенных горизонтов соответствуют определенные условия образования, а образование каждого почвенного горизонта, да и самой почвы, происходит в определенных местных условиях, в определенном климате, под определенной растительностью. Назад к содержанию

В.В. Докучаев в Петербурге Давайте помнить! 1. Что называют почвой? 2. Почему почву считают «особым природным телом»? 3. Назовите основные факторы почвообразования. 4. Какое строение имеют почвы? 5. Почему В.В. Докучаев называет почвы «зеркалом ландшафта»? Почва считается зеркалом ландшафта потому, что каждой почве со своим набором почвенных горизонтов соответствуют определенные условия образования, а образование каждого почвенного горизонта, да и самой почвы, происходит в определенных местных условиях, в определенном климате, под определенной растительностью. Назад к содержанию

Понятие «Тип почв» Типы почв — группы почв со сходным строением и свойствами, образовавшиеся в одинаковых условиях. В природе сложилось удивительное разнообразие почв, образующих необычайное разнообразие почвенного покрова на земной поверхности. Это разнообразие необходимо учитывать человеку в его практической деятельности. Назад к содержанию

Закономерности размещения почв Более 100 лет назад В. В. Докучаев установил, что распространение основных типов почв подчинено закону широтной поясности на равнинах и высотной поясности в горах. Более 100 лет назад В.В. Докучаев установил, что распространение основных типов почв подчинено закону широтной поясности на равнинах и высотной поясности в горах. В.В. Важнейшей причиной районирования почв Докучаев назвал изменение климата, основными его характеристиками являются режимы влажности и температуры. В.В. Важнейшей причиной районирования почв Докучаев назвал изменение климата, основными его характеристиками являются режимы влажности и температуры. 1. Как изменяется количество тепла при движении с севера на юг по равнинам России? В горах? 2. Что называют волатильностью? Давайте помнить! Испаряемость — количество влаги, которое может испариться с поверхности воды при данной температуре (измеряется толщиной слоя воды, мм.) 3. Что называют коэффициентом влажности? Влажностный коэффициент (Ку) — отношение испарения к годовому количеству осадков.

В. Докучаев установил, что распространение основных типов почв подчинено закону широтной поясности на равнинах и высотной поясности в горах. Более 100 лет назад В.В. Докучаев установил, что распространение основных типов почв подчинено закону широтной поясности на равнинах и высотной поясности в горах. В.В. Важнейшей причиной районирования почв Докучаев назвал изменение климата, основными его характеристиками являются режимы влажности и температуры. В.В. Важнейшей причиной районирования почв Докучаев назвал изменение климата, основными его характеристиками являются режимы влажности и температуры. 1. Как изменяется количество тепла при движении с севера на юг по равнинам России? В горах? 2. Что называют волатильностью? Давайте помнить! Испаряемость — количество влаги, которое может испариться с поверхности воды при данной температуре (измеряется толщиной слоя воды, мм.) 3. Что называют коэффициентом влажности? Влажностный коэффициент (Ку) — отношение испарения к годовому количеству осадков. Ku >1Ku=1 Ku 1 — избыточное увлажнение (тайга, тундра и лесотундра), Ku=1 — достаточное увлажнение (смешанные и широколиственные леса), Ku 1Ku=1 Ku 1 — избыточное увлажнение (тайга, тундра и лесотундра) ), Ку= 1 — достаточное увлажнение (смешанные и широколиственные леса), Ку

Ku >1Ku=1 Ku 1 — избыточное увлажнение (тайга, тундра и лесотундра), Ku=1 — достаточное увлажнение (смешанные и широколиственные леса), Ku 1Ku=1 Ku 1 — избыточное увлажнение (тайга, тундра и лесотундра) ), Ку= 1 — достаточное увлажнение (смешанные и широколиственные леса), Ку

В России широтная зональность почв выражена сильнее, чем в других странах мира. : Важнейшими факторами зонального распределения почв на поверхности России являются: большие размеры территории страны, значительная протяженность с севера на юг, преобладание равнинного рельефа. Схема «Взаимосвязь зонального типа почв с климатом и растительностью»

Основные типы почв России 1. Глеевые тундры. 2. Подзолистые, дерново-подзолистые, мерзлотно-таежные. 3. Серо-бурый лес. 4. Чернозем. 5. Каштан. 6. Бурые почвы пустынь и полупустынь. 7. Красно-бурый субтропический. В горных условиях в зависимости от высотной поясности формируются почвы, сходные с почвами равнин, но менее мощные и имеющие неразвитый почвенный профиль. По механическому составу это гравийные, валунные или галечные почвы. Назад к содержанию

По механическому составу это гравийные, валунные или галечные почвы. Назад к содержанию

Почвенная карта Ознакомиться с почвенной картой по учебнику (Алексеев А.И. и др. «География России. 1 кн. Природа и население», 8 кл. — М.: Дрофа, 2003). 1. Прочитайте символы, назовите типы почв, изображенные на карте. 2. Какие почвы занимают большие площади? 3. Проследить границу области вечной мерзлоты. Какие части страны он ограничивает? Назад к содержанию

Характеристика основных типов почв России (практикум) Задание: Задание: Составить систематизирующую таблицу «Основные типы почв России». Источники информации: Источники информации: Почвенная (рис. 84) и климатическая (рис. 51) карты в учебнике, текст учебника (§ 19) Пример заполнения таблицы: Наименование типа почвы ПБР, занимаемая площадь Природная зона Условия формирования (т и, осадки, испарение) Количество гумуса Особенности почвенного профиля Оценка плодородия Мероприятия по улучшению Тундра глеевая Север, 6% Тундра а + 8°, 500 мм, 125 мм 2-3% Карликовый профиль (40 см), два горизонта — гумусовый и глеевый, сверху — подстилка Бесплодный Не выполнено

Пустынные почвы расположены на: маломощных, мерзлых и абсолютно неплодородных.

В тундровой зоне в районах Крайнего Севера распространены глеевые почвы — маломощные, заболоченные, мерзлые и малоплодородные.

В зоне европейской части России преобладают подзолистые почвы, мощность которых несколько больше, горизонты четко выражены, гумусированность слабая, что объясняется большим обмывом почвы водой, часто заболоченной и бесплодный.

В таежной зоне Средней Сибири формируются мерзлотно-таежные почвы — маломощные, сильномерзлые, малоплодородные.

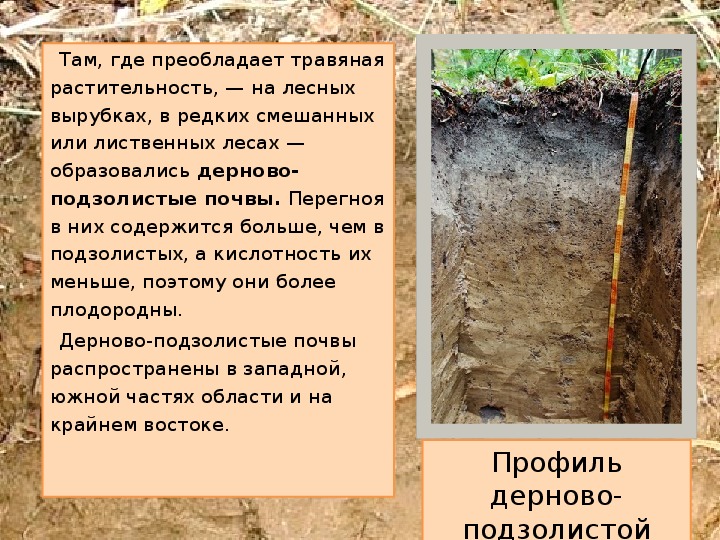

Для зоны характерны дерново-подзолистые почвы — среднемощные, с четким верхним слоем — дерновые, где ярко выражены другие основные почвенные горизонты. Гумусовый горизонт небольшой, поэтому дерново-подзолистые почвы среднего плодородия.

В зоне широколиственных лесов расположены бурые и серые лесные почвы — среднемощные, с ярко выраженными почвенными горизонтами, ослабленный промыв почвы способствует накоплению гумуса, поэтому эти почвы обладают хорошим плодородием.

В наиболее плодородных почвах образуются черноземы, в которых мощность гумусового горизонта может достигать 1 м. Воронежские черноземы – мировой эталон плодородия.

Воронежские черноземы – мировой эталон плодородия.

В сухих степях преобладают каштановые почвы, которые, напротив, имеют более низкое содержание гумуса, а в зоне — бурые полупустынные почвы, формирующиеся в условиях недостаточного увлажнения, скудной растительности. Эти почвы часто засолены, и в непосредственной близости здесь образуются солончаки.

Особые типы почв формируются в горах (горные типы почв) и в долинах (аллювиальные почвы).

Сельское хозяйство может серьезно повлиять на изменения

Конкурсантам требовалось выделить три типа зональных почв России по предложенным схематическим профилям. Кроме того, необходимо было назвать природную зону, в пределах которой был распространен каждый из предложенных типов почв, и перечислить основные виды мелиорации, необходимые в той или иной географической ситуации.

На схеме № 1 показан почвенный профиль дерново-подзолистая почва , распространенная в зоне смешанных лесов, а также в подзоне южной тайги. Эти почвы формируются только на суглинистых почвообразующих породах, а типичный набор генетических горизонтов формируется на покровных суглинках. Дерново-подзолистые почвы не образуют сплошного ареала в пределах России. Наиболее благоприятные условия для их формирования сложились на Восточно-Европейской равнине с умеренно-континентальным климатом под хвойно-широколиственной и хвойно-мелколистной растительностью с богатым травяным покровом. За Уралом они не так широко распространены, встречаются только на отдельных островах. Дерново-подзолистые почвы характеризуются хорошо выраженными дерново-гумусовыми горизонтами; они имеют более высокое содержание гумуса, чем подзолистые почвы. Наличие дерновых и ярко выраженных гумусовых горизонтов является хорошим признаком для правильной идентификации этого типа почвы. Дерново-подзолистые почвы нуждаются в известковании, регулярном внесении минеральных и органических удобрений, противоэрозионных мероприятиях (борьба, прежде всего, с водной эрозией: закрепление оврагов, вспашка поперек склонов), а также в правильно организованных севооборотах.

Эти почвы формируются только на суглинистых почвообразующих породах, а типичный набор генетических горизонтов формируется на покровных суглинках. Дерново-подзолистые почвы не образуют сплошного ареала в пределах России. Наиболее благоприятные условия для их формирования сложились на Восточно-Европейской равнине с умеренно-континентальным климатом под хвойно-широколиственной и хвойно-мелколистной растительностью с богатым травяным покровом. За Уралом они не так широко распространены, встречаются только на отдельных островах. Дерново-подзолистые почвы характеризуются хорошо выраженными дерново-гумусовыми горизонтами; они имеют более высокое содержание гумуса, чем подзолистые почвы. Наличие дерновых и ярко выраженных гумусовых горизонтов является хорошим признаком для правильной идентификации этого типа почвы. Дерново-подзолистые почвы нуждаются в известковании, регулярном внесении минеральных и органических удобрений, противоэрозионных мероприятиях (борьба, прежде всего, с водной эрозией: закрепление оврагов, вспашка поперек склонов), а также в правильно организованных севооборотах.

На схеме № 2 — почвенный профиль подзолистые почвы , которые формируются в таежной зоне под хвойными и хвойно-мелколиственными лесами. Подзолистые почвы малоплодородны, гумусовый горизонт имеет незначительную мощность, а иногда и вовсе отсутствует, нередко вместо него формируется переходный элювиально-гумусовый горизонт А1А2 (это показано на схеме профиля). В почвенном профиле выделяется относительно мощный подзолистый (элювиальный) горизонт пепельного цвета, по цвету напоминающий пепел, что свидетельствует об активном выносе минеральных веществ в условиях промывного водного режима. При наличии сплошной мерзлоты подзолистый горизонт не образуется, так как «ледяное зеркало» препятствует вымыванию грунта. Это характерно для Центральной и Северо-Восточной Сибири. Подзолистые почвы нуждаются в известковании для нейтрализации повышенной кислотности, регулярном внесении минеральных и органических удобрений, дренаже при избыточном увлажнении, противоэрозионных мероприятиях. Так как подзолистые почвы образуются не только на покровных, но и на моренных суглинках, содержащих много принесенных ледником валунов, возникает необходимость расчистки пашни от валунов и камней.

Так как подзолистые почвы образуются не только на покровных, но и на моренных суглинках, содержащих много принесенных ледником валунов, возникает необходимость расчистки пашни от валунов и камней.

На схеме № 3 — Профиль почвы Чернозем . Эти почвы, считающиеся наиболее плодородными, формируются в лесостепной и степной зонах. В России черноземы тянутся сплошной полосой от западных границ до Алтая, далее на востоке встречаются отдельными островами вплоть до Восточного Забайкалья. Почвообразующей породой для черноземов чаще всего является лёсс, состоящий из отдельных частиц мельче песка, но крупнее глины. Черноземы нуждаются в поливе, фитомелиорации* для борьбы с засухой и эрозией почв, снегозадержании и снегонакоплении, гипсовании для борьбы со вторичным засолением при неправильном поливе, рыхлении для улучшения водно-физических свойств, противоэрозионных мероприятиях, введении севооборотов, внесении удобрений. для поддержания плодородия почвы.

Было много хороших ответов. Ошибки: нередко путали профили дерново-подзолистой и подзолистой почв. Многие конкурсантки отмечали, что последние более плодовиты, но это не так. Разрез № 2 определен некоторыми участниками как серые лесные почвы, но почвы этого типа никогда не образуют полноценного элювиального горизонта (А2). Некоторые участники конкурса считали подзолы синонимом подзолистых почв, но это не так. Подзолистые почвы и подзолы относятся к разным типам. Подзолы формируются на более бедных песчаных породах, а подзолистые – на более богатых суглинистых.

Ошибки: нередко путали профили дерново-подзолистой и подзолистой почв. Многие конкурсантки отмечали, что последние более плодовиты, но это не так. Разрез № 2 определен некоторыми участниками как серые лесные почвы, но почвы этого типа никогда не образуют полноценного элювиального горизонта (А2). Некоторые участники конкурса считали подзолы синонимом подзолистых почв, но это не так. Подзолистые почвы и подзолы относятся к разным типам. Подзолы формируются на более бедных песчаных породах, а подзолистые – на более богатых суглинистых.

Некоторые участники Схемы № 3 видели почвенный профиль дерново-карбонатной почвы. Дерново-карбонатная почва азональна, она образуется только в местах выхода карбонатных пород, и задача стояла о зональных почвах. Кроме того, на профильной схеме отчетливо видна значительная мощность гумусового горизонта и отсутствие каких-либо признаков оподзоливания даже в виде переходных горизонтов.

В заключительной части задания было предложено подтвердить высказывание основоположника почвоведения В. В. Докучаева «Почва — зеркало ландшафта» на примере зональных почв своего региона. Эта задача была не под силу подавляющему большинству участников. Необходимо было отметить влияние различных компонентов ландшафта на формирование типа почв. Чаще всего конкурсанты не задумывались над фразами, скопированными из учебников, не демонстрировали связь между компонентами природы и особенностями почвенного покрова своего региона. Кратко проанализируем такое взаимодействие компонентов на примере подзолистых почв таежной зоны России.

В. Докучаева «Почва — зеркало ландшафта» на примере зональных почв своего региона. Эта задача была не под силу подавляющему большинству участников. Необходимо было отметить влияние различных компонентов ландшафта на формирование типа почв. Чаще всего конкурсанты не задумывались над фразами, скопированными из учебников, не демонстрировали связь между компонентами природы и особенностями почвенного покрова своего региона. Кратко проанализируем такое взаимодействие компонентов на примере подзолистых почв таежной зоны России.

Подзолистые почвы формируются на суглинистых породах, определяющих характер дифференциации почвенного профиля и его механический состав. На породах легкого механического состава образуются значительно более бедные почвы — подзолы. Климат определяет продолжительность процессов почвообразования: в районах вечной мерзлоты почвообразование затруднено из-за избытка влаги и низких температур воздуха. Для таежной зоны характерно избыточное увлажнение, что определяет промывной характер водного режима подзолистых почв. Это способствует выносу из почвы минеральных веществ, образованию подзолистого элювиального горизонта, повышению кислотности почвы. Хвойная растительность и разреженный травяной покров создают кислую и бедную органикой подстилку. Низкая биологическая активность из-за низких температур, преобладающих на протяжении большей части года, не способствует быстрому разложению растительного опада и образованию гумуса, этому препятствует и хвоя, отличающаяся значительной смолистостью. Все это только усиливает кислую реакцию почв, в которых увеличивается подвижность минеральных веществ. В результате их вымывание из верхней части почвы еще более усиливается, что способствует дальнейшему процессу оподзоливания.

Это способствует выносу из почвы минеральных веществ, образованию подзолистого элювиального горизонта, повышению кислотности почвы. Хвойная растительность и разреженный травяной покров создают кислую и бедную органикой подстилку. Низкая биологическая активность из-за низких температур, преобладающих на протяжении большей части года, не способствует быстрому разложению растительного опада и образованию гумуса, этому препятствует и хвоя, отличающаяся значительной смолистостью. Все это только усиливает кислую реакцию почв, в которых увеличивается подвижность минеральных веществ. В результате их вымывание из верхней части почвы еще более усиливается, что способствует дальнейшему процессу оподзоливания.

По решению жюри А.А. МЕДВЕДКОВ

* Фитомелиорация — комплекс мероприятий по оздоровлению окружающей среды путем культивирования или поддержания естественных растительных сообществ с целью сохранения и улучшения экосистем (природоохранная фитомелиорация).

И, наконец, почва – зеркало ландшафта. Это выражение восходит к Докучаеву. Он был первым, кто сказал, что почва — это зеркало окружающей среды (следовательно, зеркало ландшафта). Но, конечно, этот афоризм нельзя понимать буквально. Во-первых, почва – это зеркало не только современного ландшафта, но и тех ландшафтов, которые были здесь раньше. Во-вторых, почва, конечно, не отражает пейзаж как зеркало. Это метафора. В последнее время было много споров о том, является ли это отражение адекватным или нет. Обычно под адекватностью понимают два свойства явлений. В узком смысле адекватность есть тождество двух явлений одного класса: тождество двух деревьев, двух предметов. Например, отражение в зеркале адекватное, идентичное своему прототипу. В этом смысле нельзя говорить о почве как об адекватном отражении окружающих условий. Скорее, она может быть адекватной, идентичной другой почве, развивающейся в таких условиях.

Но есть и другое, более широкое значение этого слова: соответствие. Почва отвечает этим условиям. На этом соответствии основано изучение почв в природе, и, надо сказать, оно очень хорошо помогает при изучении почв при их картографировании и т. д.

Почва отвечает этим условиям. На этом соответствии основано изучение почв в природе, и, надо сказать, оно очень хорошо помогает при изучении почв при их картографировании и т. д.

Способность почвы отражать воздействие условий окружающей среды — факторов почвообразования можно сравнить со способностью знаменитого портрета Дориана Грея из романа Оскара Уайльда: портрет отразил все, что происходило с Дорианом, при этом сам Дориан Грей не изменился , остался молодым. Нам кажется, что окружающие условия не меняются, климат, рельеф остаются прежними, а почва отражает в себе, «записывает» все события в жизни ландшафта и биогеоценоза и изменяется в соответствии с этими событиями. Но расшифровать эти связи очень сложно.

Конечно, одно и то же свойство почвы может быть связано с разными факторами, и по одному образцу, а тем более по одному свойству, нельзя судить о почве. Например, в руки исследователя попал образец по своему внешнему виду — из верхнего горизонта почвы, содержащий пять процентов гумуса. Судя только по этому признаку, образец может относиться как к дерновым, луговым, так и к дерново-подзолистым почвам, а также к серым лесным, каштановым (темно-каштановым), черноземам. Но уже анализ кислотности почвы поможет исключить ряд возможных вариантов. Поэтому о соответствии почв условиям среды можно судить только по комплексу свойств. И в этом отношении почва является действительно хорошим индикатором состояния окружающей среды.

Судя только по этому признаку, образец может относиться как к дерновым, луговым, так и к дерново-подзолистым почвам, а также к серым лесным, каштановым (темно-каштановым), черноземам. Но уже анализ кислотности почвы поможет исключить ряд возможных вариантов. Поэтому о соответствии почв условиям среды можно судить только по комплексу свойств. И в этом отношении почва является действительно хорошим индикатором состояния окружающей среды.

Но, как отмечал Докучаев, почва является зеркалом местного настоящего и прошлого климата и, конечно же, настоящего и прежнего здесь ландшафта. Следовательно, почва обладает свойствами, связанными с историей развития ландшафта. Например, наша среднерусская полоса, где, как сказал А. П. Чехов, все пейзажи «левитанские», когда-то была тайгой. Остатки этой тайги до сих пор сохраняются в заповедниках, например, в Центральном лесу, которому в 1981 году исполнилось пятьдесят лет9.0003

Более полутора тысяч лет земледельцы интенсивно меняли таежные ландшафты. Выжигали леса, устраивали пашни, сенокосы. Часть земель снова была заброшена под леса, часть уже более тысячи лет находится в сельскохозяйственном использовании. Понятно, что история каждого поля может отразиться на свойствах его почв. Поэтому, даже если почвы сегодня существуют в одних и тех же условиях, это не значит, что они должны быть полностью идентичны друг другу. Разная история может оставить разный след на этих почвах.

Выжигали леса, устраивали пашни, сенокосы. Часть земель снова была заброшена под леса, часть уже более тысячи лет находится в сельскохозяйственном использовании. Понятно, что история каждого поля может отразиться на свойствах его почв. Поэтому, даже если почвы сегодня существуют в одних и тех же условиях, это не значит, что они должны быть полностью идентичны друг другу. Разная история может оставить разный след на этих почвах.

Работа Биогеоценологической экспедиции Московского университета в Среднерусской зоне показала сложность оценки почв с точки зрения отражения ландшафтных условий. В заповедных зонах, где леса сохранили свой таежный облик, исследователя поражает разнообразие почв, богатство красок почвенных горизонтов, наличие в одном профиле участков различной окраски, состава и структуры. Цвет подзолистого горизонта в этих почвах варьирует от бурого до палевого, серого или беловатого (обесцвеченного). В то же время почвы на пашнях сохранили более светлый оттенок нижней части пахотного слоя и утратили всю палитру красок естественных почв. Многовековые леса, выросшие на пашне, увеличивают разнообразие почвенных горизонтов. Но даже через сто лет в них все еще виден (виден в цвете) пахотный горизонт. В чем дело? Климат был постоянным на протяжении нескольких столетий, растения не менялись, но почва отражала все те разнообразные и мелкие события, которые происходили с этим ландшафтом. Задача почвоведения состоит в том, чтобы научиться расшифровывать происходившие явления.

Многовековые леса, выросшие на пашне, увеличивают разнообразие почвенных горизонтов. Но даже через сто лет в них все еще виден (виден в цвете) пахотный горизонт. В чем дело? Климат был постоянным на протяжении нескольких столетий, растения не менялись, но почва отражала все те разнообразные и мелкие события, которые происходили с этим ландшафтом. Задача почвоведения состоит в том, чтобы научиться расшифровывать происходившие явления.

Лесные и тундровые почвы – Почвы Канады

С лесными ландшафтами по всей Канаде связаны четыре основных категории почв: органические, лувисоловые, брунисолистые и подзолистые.

Органические почвы образуются там, где вода накапливается до такой степени, что разложение органического вещества микроорганизмами подавляется или практически устраняется, а слои органического материала (обычно называемого торфом) со временем накапливаются. Остальные три отряда встречаются в более дренированных лесных ландшафтах, и на самом широком уровне их распространение контролируется природой исходного материала и климатом.

Почвы отряда Luvisolic преобладают в лесных ландшафтах, подстилаемых пашнями, образовавшимися из нижележащих осадочных пород, или на глинистых озерных отложениях (см. карту Luvisolic). Поскольку ледниковые материалы имеют осадочное горное происхождение, в них относительно много глины и основных катионов, таких как кальций и магний. Диагностическим признаком лювисоловых почв является текстурный контраст между горизонтами А и В – в горизонте Ае меньше глины, чем в горизонте Вt. Из-за высокого содержания основных катионов эти почвы обычно имеют нейтральные или щелочные значения pH, хотя встречаются некоторые кислые Luvisols, особенно в восточной Канаде.

Почвы брунисолистого и подзолистого порядков относятся к одному и тому же основному типу исходного материала и различаются, прежде всего, влажностью почвы, доступной для процессов почвообразования. Обе они представляют собой лесные почвы, встречающиеся в основном на песчаных материнских породах в районах, подстилаемых изверженными породами, особенно на Канадском щите, но также встречаются в других регионах на песчаных гляцио-флювиальных отложениях. Подзолистые почвы преобладают на песчаных отложениях в экозонах или частях экозон, где среднегодовое количество осадков превышает около 700 мм (см. карту подзолистых почв). При среднем годовом уровне осадков ниже этого уровня брунисолские почвы встречаются на тех же типах песчаных отложений, в первую очередь на северо-западе Онтарио и Канадского щита в провинциях прерий (см. карту брунисоля). Сообщества с преобладанием хвойных растений являются основным типом растительности, встречающимся на обоих типах почв.

Подзолистые почвы преобладают на песчаных отложениях в экозонах или частях экозон, где среднегодовое количество осадков превышает около 700 мм (см. карту подзолистых почв). При среднем годовом уровне осадков ниже этого уровня брунисолские почвы встречаются на тех же типах песчаных отложений, в первую очередь на северо-западе Онтарио и Канадского щита в провинциях прерий (см. карту брунисоля). Сообщества с преобладанием хвойных растений являются основным типом растительности, встречающимся на обоих типах почв.

Песчаные ледниковые отложения, образовавшиеся из магматических пород, обычно имеют кислый рН из-за минералогического состава отложений. Кислотность верхнего слоя почвы дополнительно повышают продукты органического разложения хвойного опада. Это создает зону химического выветривания в верхней части почвы, где выветриваются первичные минералы, содержащие ионы алюминия, железа и других металлов, и эти ионы выделяются в почвенный раствор. В подзолистых почвах эти ионы металлов образуют комплексы с продуктами органического разложения (называемые также хелатами), которые перемещаются с вертикально дренируемой водой в горизонт В, где и осаждаются. В брунисолистых почвах на песчаных отложениях может происходить выветривание, но образование комплексов ограничено, и характерные горизонты В подзолистого порядка не формируются. Из-за этого брунизоловые почвы в этих условиях иногда рассматриваются как ювенильные или незрелые формы подзолистых почв.

В брунисолистых почвах на песчаных отложениях может происходить выветривание, но образование комплексов ограничено, и характерные горизонты В подзолистого порядка не формируются. Из-за этого брунизоловые почвы в этих условиях иногда рассматриваются как ювенильные или незрелые формы подзолистых почв.

Дальше на север в Канаде растительность переходит в тундру и, наконец, в холодные пустыни Высокой Арктики. В северной трети Канады в почвообразовательных процессах преобладает наличие многолетней мерзлоты (многолетней мерзлоты) близко (1—2 м) к поверхности почвы. В некоторых случаях перемешивание горизонтов из-за льда происходит там, где этому способствуют механический состав почвы и условия увлажнения. В других случаях почвенные горизонты не смешиваются между собой. Опять же, в местах накопления воды органический слой может образовываться на поверхности почвы (как и в случае органических почв в лесных районах). Эти почвы, в которых вечная мерзлота является основным фактором, контролирующим почвообразование, классифицируются как криопласт в Канадской системе классификации почв.