Содержание

Бурые пустынно-степные почвы. Бурые пустынно-степные солонцеватые и солончаковатые почвы

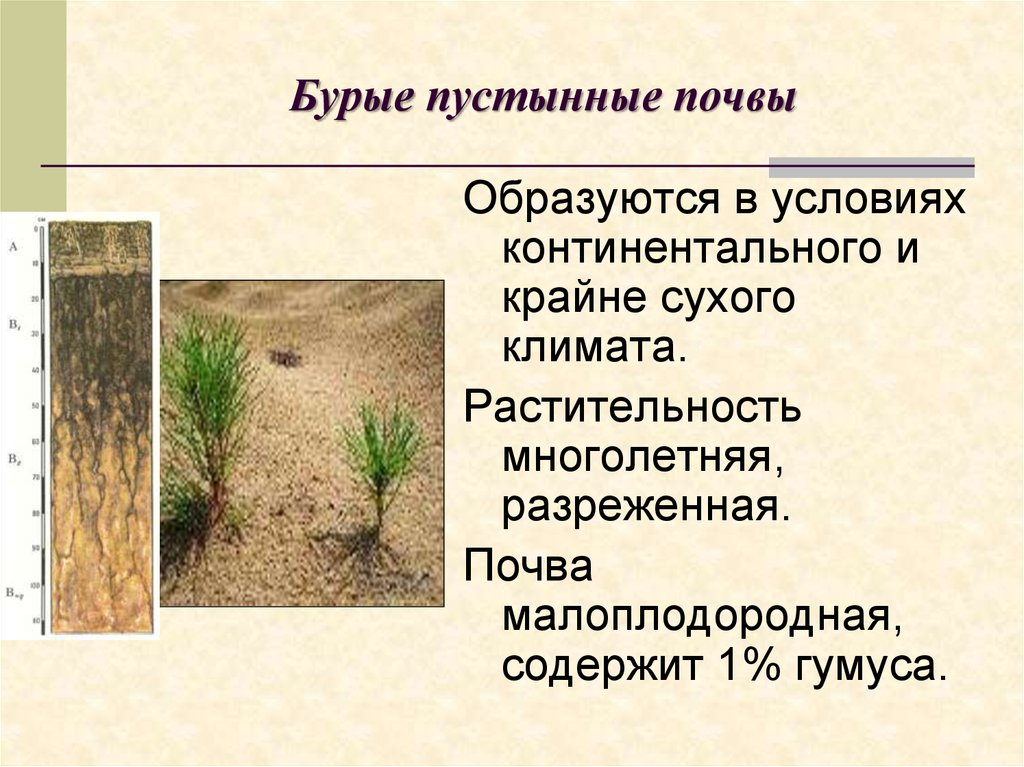

Бурые пустынно-степные почвы

| КиДПР | Бурые |

| WRB | Luvic CALCISOLS |

| Площадь | 0,11% |

Условия формирования

Бурые пустынно-степные почвы формируются в полупустынной зоне Западного Прикаспия в условиях аридного климата преимущественно на песчано-супесчаных отложениях. Растительный покров изрежен, беден по видовому составу, проективное покрытие составляет 20–40%. Растительность представлена злаково-полынными сообществами.

Морфологическое строение профиля

A(са) — ABca — Bса — Вcs(s) — Cs

Профиль бурых пустынно-степных почв легкого гранулометрического состава характеризуется растянутостью и слабой дифференциацией. Гумусово-аккумулятивный горизонт А слабо прокрашен гумусом, в окраске преобладают бурые тона. Переходный АВса горизонт, достигающий глубины 25–40 см, имеет бурую окраску, несколько уплотнен, крупнокомковатой структуры. Он сменяется карбонатно-иллювиальным горизонтом Вса белесовато-бурым, с редкими известковыми пятнами или мучнистой присыпкой. Вскипание начинается с глубины 15–20 см, выделения гипса незначительны, отмечаются в пределах второго полуметра и даже глубже 200 см. Наличие легкорастворимых солей зависит от состава почвообразующей породы.

Гумусово-аккумулятивный горизонт А слабо прокрашен гумусом, в окраске преобладают бурые тона. Переходный АВса горизонт, достигающий глубины 25–40 см, имеет бурую окраску, несколько уплотнен, крупнокомковатой структуры. Он сменяется карбонатно-иллювиальным горизонтом Вса белесовато-бурым, с редкими известковыми пятнами или мучнистой присыпкой. Вскипание начинается с глубины 15–20 см, выделения гипса незначительны, отмечаются в пределах второго полуметра и даже глубже 200 см. Наличие легкорастворимых солей зависит от состава почвообразующей породы.

Основные почвообразовательные процессы

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Элювиально-иллювиальное перераспределение карбонатов

- Выщелачивание гипса и легкорастворимых солей и их аккумуляция в нижней части профиля

Хозяйственное использование

Главный фактор, лимитирующий сельскохозяйственное использование бурых пустынно-степных почв, — недостаток влаги. При орошении возможно выращивание ценных культур — зерновых, бахчевых, овощных, плодовых. В зоне бурых пустынно-степных почв традиционно пастбищное животноводство, особенно овцеводство. Продуктивность пастбищ также повышается путем орошения, применения фосфорных и азотных удобрений. При орошении необходим комплекс мероприятий по предотвращению развития засоления и осолонцевания, высока опасность развития ветровой эрозии.

При орошении возможно выращивание ценных культур — зерновых, бахчевых, овощных, плодовых. В зоне бурых пустынно-степных почв традиционно пастбищное животноводство, особенно овцеводство. Продуктивность пастбищ также повышается путем орошения, применения фосфорных и азотных удобрений. При орошении необходим комплекс мероприятий по предотвращению развития засоления и осолонцевания, высока опасность развития ветровой эрозии.

Аналитическая характеристика бурой пустынно-степной песчаной почвы [266]

Свойства

Бурые пустынно-степные почвы бедны гумусом (0,7–1,4%). В составе гумуса преобладают фульвокислоты (Сгк/Сфк <1). Реакция среды в верхних горизонтах слабощелочная, в нижних — щелочная. Емкость поглощения низкая 3–10 ммоль(экв.)/100 г почвы в супесчаных разновидностях. Поглощающий комплекс почти полностью насыщен кальцием и магнием, причем поглощенный магний может составлять 20–25% суммы поглощенных оснований, в то время как натрий присутствует в ничтожных количествах (1–1,5% суммы). Чем легче гранулометрический состав почвы, тем больше растянут по глубине почвенный профиль, но при этом уменьшается содержание гумуса, подвижных питательных элементов, емкость поглощения, глубже вымыты карбонаты и соли.

Чем легче гранулометрический состав почвы, тем больше растянут по глубине почвенный профиль, но при этом уменьшается содержание гумуса, подвижных питательных элементов, емкость поглощения, глубже вымыты карбонаты и соли.

Е.П. Быкова, Г.С. Куст

Микроморфологическая характеристика

A Серовато-бурый плазменно-песчаный материал, плазма глинистая с раздельно чешуйчатой оптической ориентацией, характерно низкое содержание бурых глинисто-органических сгустков. В верхней части горизонта преобладает массивная структура с пузырьковыми порами, в нижней — плитчатые агрегаты с субпараллельной ориентацией пор-трещин.

АВса Бурый песчано-плазменный материал, структура массивная, встречаются мелкие сгустки гумусово-железистой плазмы, которая образует кутаны иллювиирования в порах и на песчаных зернах, много мелких железистых стяжений.

Вса Ржаво-бурый песчано-плазменный материал с признаками ожелезнения глинистой плазмы, которая образует кутаны иллювиирования в порах и на песчаных зернах, много мелких железистых стяжений — сгустки, хлопья, кутаны на зернах. В солонцеватых почвах выраженность интенсивности бурых и красных тонов глинисто-железистых новообразований ослаблена. В солонцеватых почвах для горизонта Bsn (ca) характерны тонкие кутаны иллювиирования в порах-каналах.

В солонцеватых почвах выраженность интенсивности бурых и красных тонов глинисто-железистых новообразований ослаблена. В солонцеватых почвах для горизонта Bsn (ca) характерны тонкие кутаны иллювиирования в порах-каналах.

Вcs Бурый плазменно-песчаный материал с глинисто-карбонатной плазмой, карбонаты представлены пропиточными формами микрита в наиболее плазменных зонах. Вокруг песчаных зерен отмечаются тонкие глинистые кутаны, в нижней части в порах формируются гипсовые новообразования из разных по форме кристаллов [287].

М.П. Лебедева-Верба

Бурые пустынно-степные солонцеватые и солончаковатые почвы

| КиДПР | Бурые солонцеватые и засоленные |

| WRB | Endosalic CALCISOLS & CALCISOLS Sodic |

| Площадь | 0,02% |

Условия формирования

Бурые пустынно-степные солонцеватые и солончаковатые почвы формируются в тех же условиях, что и бурые пустынно-степные почвы, но приурочены они к более тяжелым суглинистым, обычно засоленным, почвообразующим породам. В составе растительности преобладают полынные ассоциации со значительным участием солеустойчивых видов.

В составе растительности преобладают полынные ассоциации со значительным участием солеустойчивых видов.

Морфологическое строение профиля

А(ca) — Вsn(са) — Всa — Bcs(s) — Ccs(s)

Бурые пустынно-степные солонцеватые и солончаковатые почвы характеризуются более дифференцированным профилем по сравнению с несолонцеватыми. Гумусово-аккумулятивный горизонт А часто подразделяется на две части: верхнюю крупнопористую корочку мощностью 2–4 см и лежащий под нею палево-бурый, слоеватый, бесструктурный подгоризонт. На глубине 9–14 см горизонт A сменяется резко отличным от него горизонтом Bsn, для которого характерны отчетливые признаки солонцеватости: крупнопризмовидная структура, плотное сложение, трещиноватость. Признаки солонцеватости прослеживаются до глубины 30–40 см. Вскипание в этих почвах обычно отмечается с глубины 18–40 см, иногда с поверхности. Выделение карбонатов в виде сплошного пропитывания и белоглазки — с 35–60 см. Скопление легкорастворимых солей и гипса наблюдается с глубины 60–110 см в солонцеватых почвах и с 40–70 см в солончаковатых.

Выделение карбонатов в виде сплошного пропитывания и белоглазки — с 35–60 см. Скопление легкорастворимых солей и гипса наблюдается с глубины 60–110 см в солонцеватых почвах и с 40–70 см в солончаковатых.

Основные почвообразовательные процессы

- Гумусово-аккумулятивный

- Солонцовый

- Элювиально-иллювиальное перераспределение карбонатов

- Выщелачивание гипса и легкорастворимых солей и их аккумуляция в нижней части профиля

Свойства

Бурые пустынно-степные солонцеватые и солончаковатые почвы бедны гумусом, содержание которого, в зависимости от гранулометрического состава и степени солонцеватости почв, изменяется от 0,5 до 1,5%. Емкость поглощения невысокая (15–20 ммоль(экв.)/100 г почвы). В поглощающем комплексе помимо кальция присутствуют магний (25–50% от суммы обменных оснований) и натрий (7–13%). Реакция по всему профилю щелочная (рН 7,8–8,5).

Е.П. Быкова, Г.С. Куст

- Бурые пустынно-степные почвы, масштаб 1:60 000 000

- Бурые пустынно-степные солонцеватые и солончаковатые почвы, масштаб 1:60 000 000

← Назад

На уровень выше

Далее →

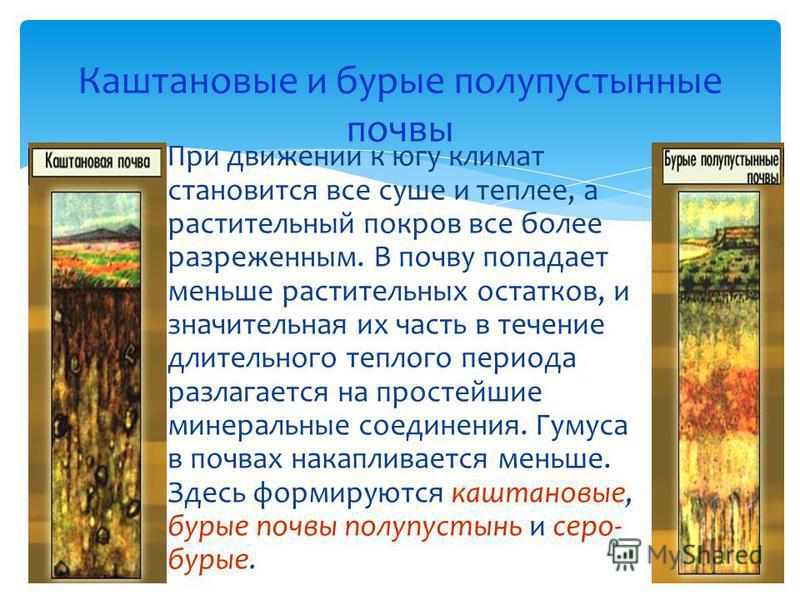

Бурые полупустынные почвы

Бурые полупустынные почвы долгое время не выделялись на правах самостоятельного типа и природной зоны.[ …]

Бурые полупустынные почвы бесструктурны; горизонты В отличаются высокой плотностью, низкой водопроницаемостью. Водно-физические свойства неблагоприятны. Почвы малоплодородные, а дефицит влаги еще более снижает их агрономическую ценность.[ …]

Бурые полупустынные почвы формируются в условиях глубокого залегания грунтовых вод, которые не оказывают Влияния на почвообразование.[ …]

Среди бурых полупустынных почв наряду с суглинистыми разновидностями широко распространены супесчаные и песчаные. Характерная особенность механического состава — неравномерное распределение илистой фракции. Наибольшее количество ила обнаруживается в нижней части гумусового горизонта Bi, имеющего постоянные признаки солонцеватости. С ее увеличением возрастает и содержание илистых частиц в этой части профиля.[ …]

Наибольшее количество ила обнаруживается в нижней части гумусового горизонта Bi, имеющего постоянные признаки солонцеватости. С ее увеличением возрастает и содержание илистых частиц в этой части профиля.[ …]

Среди бурых суглинистых полупустынных почв трудно встретить несолонцеватые разновидности. Бурые полупустынные почвы легкого механического состава часто не Имеют отчетливых признаков солонцеватости.[ …]

| Бурая полупустынная почва. |

Генезис бурых полупустынных почв проходил при значительном ослаблении дернового и элювиального процессов почвообразования, под воздействием разной степени процессов осо-лонцевания и коркообразования. Солонцеватость бурых полупустынных почв — зональный признак.[ …]

В подтипах бурых полупустынных почв выделены роды: обычные, слабодифференцированные (песчаные, супесчаные), солонцеватые, солончаковатые, гипсоносные. Виды выделяются по степени солонцеватости, глубине, типу и степени засоления. По гранулометрическому составу наряду с суглинистыми распространены песчаные и супесчаные разновидности.[ …]

По гранулометрическому составу наряду с суглинистыми распространены песчаные и супесчаные разновидности.[ …]

Для профиля бурых полупустынных почв характерна четкая элювиально-иллювиальная дифференциация. Верхние горизонты (АО обеднены илистыми частицами, полуторными оксидами (Ре203, А1203), максимальное количество которых обнаруживается в гумусово-иллювиальных горизонтах. Почвы характеризуются малой мощностью гумусового горизонта и низким содержанием гумуса, которое постепенно с глубиной снижается (рис. 17).[ …]

На поверхности бурых полупустынных почв часто встречаются лишайники (Cladonia parmelia) и синезеленые водоросли (Stratonoctos). На выбитых участках много мятлика луковичного (Роа bulbosa) и полынка (Artemisia austriaca).[ …]

Основные массивы бурых полупустынных почв распространены на северном побережье Каспийского и Аральского морей и в южной части Казахского мелкосопочника.[ …]

В основу разделения бурых полупустынных почв на роды положены их солонцеватость, солончаковатость и карбонатность Ниже дана характеристика основных родов. [ …]

[ …]

Преобладающая часть бурых полупустынных почв в конце первого метра имеет водорастворимые соли, содержание которых резко возрастает на глубине 120—130 см и нередко достигает 1,5—2 %. Максимальное скопление карбонатов отмечается на глубине 30—80 см.[ …]

В основу разделения типа бурых полупустынных почв на подтипы положены степень их гумусированности, выще-лоченность профиля от легкорастворимых солей и особенности температурного режима.[ …]

Среди американских каштановых почв различаются две подзоны: темно-каштановых (Dark Brown) и светло-каштановых (Brown). Последние часто неверно аналогизируют с бурыми полупустынными почвами. В зоне черноземов встречаются лугово-черноземные почвы, солонцеватые черноземы и черноземные солонцы, но распространены они по отношению к площади зоны значительно меньше, чем в СССР. То же можно сказать и о солонцеватых каштановых почвах и каштановых солонцах.[ …]

В «Классификации и диагностике почв СССР» им примерно соответствуют неполноразвитые и слабодифференцированные роды каштановых и бурых полупустынных почв. В первом издании «Классификации почв России» не выделялись.[ …]

В первом издании «Классификации почв России» не выделялись.[ …]

В «Классификации и диагностике почв СССР» им соответствует тип лугово-бурых полупустынных почв.[ …]

Центральноазиатская пустынная н полупустынная область охватывает СССР, Монголию и часть Китая. Почвенный покров ее слагается из бурых полупустынных почв, серо-бурых пустынных почв, песков, так ы ров, солончаков.[ …]

Емкость поглощения в суглинистых почвах составляет около 20, в супесчаных — 7—13 мг • экв/100 г почвы. Максимальная ее величина наблюдается в гумусово-иллювиальных горизонтах. В составе обменных оснований преобладают Са2+ и Mg2 , на обменно-поглощенный Na+ приходится 5—14% емкости поглощения. Реакция (рНн2о) слабощелочная, с глубиной увеличивается. Многие из бурых полупустынных почв содержат гипс и легкорастворимые соли (1,5—3 % в нижней части профиля).[ …]

| Изменение свойств по профилю бурых полупустынных почв |

В Прикаспийской провинции преобладают бурые полупустынные почвы легкого механического состава с наличием больших массивов солонцовых комплексов, песчаных почв и солончаков. Провинция характеризуется также широким распространением бурых полупустынных суглинистых солонцеватых почв и солонцов, развитых на засоленных породах.[ …]

Провинция характеризуется также широким распространением бурых полупустынных суглинистых солонцеватых почв и солонцов, развитых на засоленных породах.[ …]

Почвенный покров зоны комплексный. Кроме бурых полупустынных почв основными компонентами комплексов являются солонцеватые почвы, солонцы и лугово-бурые почвы.[ …]

В меньшей мере солонцеватые свойства выражены в бурых полупустынных почвах легкого механического состава.[ …]

Она основана на степени выраженности в бурых полупустынных почвах дернового и элювиального процессов по содержанию в них гумуса и выщелоченности профиля от легкорастворимых солей. По этим признакам в типе бурых полупустынных почв выделены три подтипа; на территории России распространены два из них.[ …]

Тувинская провинция отличается широким распространением бурых полупустынных почв легкого механического состава, глубоко промытых от водорастворимых солей, и отсутствием в них солонцеватости.[ …]

В. В. Докучаев впервые изучил широтно-зональное распределение почв на Русской равнине, где при движении с севера на юг последовательно сменяют друг друга почвы тундр, подзолистые, серые лесные, черноземы, каштановые и бурые полупустынные почвы. [ …]

[ …]

Непромывной тип водного режима обусловливает слабую вы-щелоченность бурых полупустынных почв от карбонатов, легкорастворимых солей и гипса.[ …]

Грунтовые воды в зоне залегают глубоко и, как правило, не влияют на образование бурых полупустынных почв.[ …]

Отношение углерода ГК к углероду ФК меньше 1. С усилением солонцеватости содержание фульвокислот увеличивается, а гуминовых снижается. Малая гумусированность бурых полупустынных почв и преобладание в составе гумуса ФК обусловливают их бесструктурное состояние.[ …]

Полевая влажность очень низкая, часто в летний период она меньше максимальной гигроскопичности. Особенно сильно иссушаются самые верхние горизонты Дефицит влаги в бурых полупустынных почвах резко снижает их агрономические свойства.[ …]

Натриевые соли, образующиеся при минерализации органических остатков и выветривании, не вымываются глубоко, поэтому создаются условия для внедрения натрия в поглощающий комплекс, что обусловливает развитие в бурых почвах элементов солонцового процесса. Солонцева-тость — зональный признак бурых полупустынных почв, на что впервые указывал В. В. Докучаев, назвавший их в одной из первых классификаций бурыми солонцовыми.[ …]

Солонцева-тость — зональный признак бурых полупустынных почв, на что впервые указывал В. В. Докучаев, назвавший их в одной из первых классификаций бурыми солонцовыми.[ …]

Наиболее отчетливо широтные почвенные зоны обособляются на обширных равнинных пространствах внутри континентов (Русская равнина, Западная Сибирь и др.). На территории материков, прилегающих к океаническим и морским бассейнам, такая последовательность в смене широтных почвенных зон нарушается из-за осложняющего влияния влажных воздушных масс, притекающих с обширных водных пространств, на изменение условий почвообразования (климата, растительности и почв).[ …]

Почва — Пустыня

Земля |

Горизонт известковый Горизонт аргиллиевый Почва в пустыне грубая и мало что там растет. |

Засушливые и пустынные почвы и преобладающие регионы

Пустынные почвы присутствуют в полузасушливых и засушливых климатических условиях с ограниченным количеством осадков. Песок, присутствующий в пустынных районах, частично приносится ветром из долины Инда, а частично встречается в природе. Почва состоит из 5-10% глины и 90-95% песка. Засушливая почва имеет высокий уровень фосфатов, но низкую концентрацию азота. Следовательно, он теряет влагу и гумус, а его водность восполняется исключительно за счет орошения. Этот тип почвы распространен в основном в Раджастане, распространяясь вплоть до Ранн-оф-Кач и некоторых частей Пенджаба и Харьяны.

Почва состоит из 5-10% глины и 90-95% песка. Засушливая почва имеет высокий уровень фосфатов, но низкую концентрацию азота. Следовательно, он теряет влагу и гумус, а его водность восполняется исключительно за счет орошения. Этот тип почвы распространен в основном в Раджастане, распространяясь вплоть до Ранн-оф-Кач и некоторых частей Пенджаба и Харьяны.

Как образуется засушливая почва?

Засушливая или пустынная почва также известна как Aridisols. Оно происходит от латинского термина aridus, что означает «сухой», и solum. Этот тип почвы развивается в сухом или полузасушливом климате. Ксерические кустарники и пустыни, занимающие около одной трети площади суши Земли, преобладают аридисоли. Он имеет минимальную концентрацию органического вещества, что указывает на скудность вегетативной продукции на этих засушливых почвах.

Кроме того, засушливые почвы образовались в результате разрушения соседних горных пород и в основном вынесены из прибрежных районов и долины Инда. Главной отличительной чертой засушливых почв является отсутствие воды. Значительная зрелость также необходима, чтобы показать подповерхностное развитие и эрозию.

Главной отличительной чертой засушливых почв является отсутствие воды. Значительная зрелость также необходима, чтобы показать подповерхностное развитие и эрозию.

Как правило, в пустынях эрозия почвы происходит под действием воды или ветра. Вода является основной причиной эрозии; однако ветер является второй причиной. Тем не менее, в аридисолях ограниченное выщелачивание часто приводит к образованию одного или нескольких подповерхностных слоев почвы, содержащих растворенные или взвешенные минералы.

Особенности засушливых почв

- Естественно засолены. Уровень соли в некоторых регионах настолько значителен, что обычная соль создается путем конденсации соленой воды.

- В этой почве не хватает гумуса и азота из-за сухости окружающей среды, высоких температур и повышенного испарения.

- Уровни железа и фосфата в норме.

- Химическое выветривание ограничено.

- Эти почвы богаты минералами, но основным ограничением является недостаток воды.

- Горизонты в почвах слабо сформированы.

- Растения широко расставлены.

Химический состав

- Бесплоден из-за низкого содержания органического вещества и азота в сочетании с чрезвычайно высоким уровнем фосфатов и карбоната кальция.

- Наличие азота в форме нитратов и присутствие фосфатов делает его ценным при выращивании сельскохозяйственных культур.

- Специфическая пустынная почва в Индии является щелочной и содержит различное количество растворимых солей, таких как карбонат кальция.

- Почвы засушливой зоны по своему характеру песчаные и супесчаные.

- Консистенция и глубина воды варьируются в зависимости от топографии.

- Многие засушливые почвы имеют более высокую долю растворимых солей в нижних слоях, что делает здоровую воду токсичной.

- Содержание кальция повышается вниз, при этом в недрах содержится в 10 раз больше кальция.

- Эти почвы имеют ту же концентрацию фосфатов, что и обычные аллювиальные почвы.

Регионы с пустынными или засушливыми почвами

Засушливые почвы занимают около 4% общей площади суши Индии. Пустынные почвы в Индии связаны с песчаными равнинами, песчаными дюнами, пляжами и гравийными фронтонами. Эти почвы сформировались в условиях малочисленных и непредсказуемых осадков, высоких температур и сильных ветров. В результате почвы в основном песчаные, с минимальной концентрацией ила, глины, органического вещества и повышенным уровнем солей.

Засушливые почвы обычно формируются в западном Раджастане с засушливой местностью. Его можно найти в полузасушливых и засушливых районах Раджастхана, Харьяны и Пенджаба. Преобладающие юго-западные муссонные ветры сметают песок с берега и бассейна Инда. Песчаные почвы с небольшим содержанием глины также широко распространены вдоль побережий штатов Тамилнад, Одиша и Керала.

Сельское хозяйство на засушливых почвах в Индии

Почвы пустынь обычно бедны азотом. Тем не менее, это важный компонент для сельскохозяйственных целей.

Это потому, что в пустыне так жарко или холодно. Меньше мертвых растений и животных, которые вносят органический и структурный вклад в почву, а разложение происходит медленнее. Это связано с тем, что мертвые листья, растения, отходы и тела животных имеют тенденцию высыхать, а не разлагаться, поэтому почва не получает много питательных веществ. Земля пустыни состоит из песка, гальки, камня или базальта. Многие пустынные почвы содержат выступающие беловатые слои, называемые известковыми горизонтами. Горизонт Calcic может быть очень маломощным (15 см) и содержать очень небольшое количество карбоната кальция. В других грунтах они могут быть очень мощными (1 м) и сильно сцементированы. Горизонты Calcic чаще всего являются уникальными особенностями почв засушливых или полузасушливых регионов и обычно не встречаются в регионах мира, где выпадает много осадков или дождей. Некоторые пустынные почвы выглядят как слоистый пирог с одним или несколькими глинистыми красновато-коричневыми горизонтами над белыми известковыми горизонтами.

Это потому, что в пустыне так жарко или холодно. Меньше мертвых растений и животных, которые вносят органический и структурный вклад в почву, а разложение происходит медленнее. Это связано с тем, что мертвые листья, растения, отходы и тела животных имеют тенденцию высыхать, а не разлагаться, поэтому почва не получает много питательных веществ. Земля пустыни состоит из песка, гальки, камня или базальта. Многие пустынные почвы содержат выступающие беловатые слои, называемые известковыми горизонтами. Горизонт Calcic может быть очень маломощным (15 см) и содержать очень небольшое количество карбоната кальция. В других грунтах они могут быть очень мощными (1 м) и сильно сцементированы. Горизонты Calcic чаще всего являются уникальными особенностями почв засушливых или полузасушливых регионов и обычно не встречаются в регионах мира, где выпадает много осадков или дождей. Некоторые пустынные почвы выглядят как слоистый пирог с одним или несколькими глинистыми красновато-коричневыми горизонтами над белыми известковыми горизонтами. Эти богатые глиной горизонты называются глинистыми горизонтами и формируются в течение длительного периода времени. Почвы пустыни бывают разных цветов. Некоторые из них имеют такой же бледный коричневатый цвет сверху донизу, но другие почвы могут иметь слои коричневого, красного, розового и белого цветов. Аргиллитовые горизонты многих старых почв пустыни Сонора имеют ярко выраженный ржаво-кирпичный цвет. Этот цвет возникает в результате выветривания и накопления железосодержащих минералов, содержащихся в почве. Выветривание этих минералов создает новые минералы, в том числе соединения оксида железа цвета ржавчины. По мере накопления этих соединений они окрашивают почву во все более сильные красноватые оттенки. В очень молодых почвах отсутствуют накопления этих оксидов железа, и они обычно имеют бледно-коричневый или желтовато-коричневый цвет. Напротив, почвы, развивающиеся в течение многих десятков и сотен тысяч лет, часто содержат почвы с сильно покрасневшими горизонтами. Плоские участки, лишенные растительности и покрытые слоем плотно уложенных мелких камней, являются характерными чертами экстремально засушливых ландшафтов.

Эти богатые глиной горизонты называются глинистыми горизонтами и формируются в течение длительного периода времени. Почвы пустыни бывают разных цветов. Некоторые из них имеют такой же бледный коричневатый цвет сверху донизу, но другие почвы могут иметь слои коричневого, красного, розового и белого цветов. Аргиллитовые горизонты многих старых почв пустыни Сонора имеют ярко выраженный ржаво-кирпичный цвет. Этот цвет возникает в результате выветривания и накопления железосодержащих минералов, содержащихся в почве. Выветривание этих минералов создает новые минералы, в том числе соединения оксида железа цвета ржавчины. По мере накопления этих соединений они окрашивают почву во все более сильные красноватые оттенки. В очень молодых почвах отсутствуют накопления этих оксидов железа, и они обычно имеют бледно-коричневый или желтовато-коричневый цвет. Напротив, почвы, развивающиеся в течение многих десятков и сотен тысяч лет, часто содержат почвы с сильно покрасневшими горизонтами. Плоские участки, лишенные растительности и покрытые слоем плотно уложенных мелких камней, являются характерными чертами экстремально засушливых ландшафтов. Эти пустынные тротуары редки или отсутствуют во влажных пустынях, но становятся все более заметными в самых сухих пустынях. Пустынные тротуары часто очень темного цвета; во многих случаях они почти черные. Наскальный лак на каменных поверхностях обеспечивает этот темный цвет, несмотря на внутренний цвет камня. Почвы пустыни действительно кишат жизнью. Они заполнены организмами, которые мы едва замечаем, включая цианобактерии, водоросли, лишайники, мхи и печеночники, образующие корки на многих пустынных почвах. Растительная жизнь варьируется от крошечных цианобактерий до кактусов сагуаро, которые живут на почве или в ней. Корки, которые создают эти организмы, могут быть так же легко разрушены, как мостовая в пустыне, и на их восстановление может уйти от десятилетия до почти столетия. Несколько пустынных животных зарываются в землю и живут там. Эти животные варьируются от крошечных термитов до койотов. Почва играет большую роль в жизни пустынных животных, и некоторые из них живут под землей.

Эти пустынные тротуары редки или отсутствуют во влажных пустынях, но становятся все более заметными в самых сухих пустынях. Пустынные тротуары часто очень темного цвета; во многих случаях они почти черные. Наскальный лак на каменных поверхностях обеспечивает этот темный цвет, несмотря на внутренний цвет камня. Почвы пустыни действительно кишат жизнью. Они заполнены организмами, которые мы едва замечаем, включая цианобактерии, водоросли, лишайники, мхи и печеночники, образующие корки на многих пустынных почвах. Растительная жизнь варьируется от крошечных цианобактерий до кактусов сагуаро, которые живут на почве или в ней. Корки, которые создают эти организмы, могут быть так же легко разрушены, как мостовая в пустыне, и на их восстановление может уйти от десятилетия до почти столетия. Несколько пустынных животных зарываются в землю и живут там. Эти животные варьируются от крошечных термитов до койотов. Почва играет большую роль в жизни пустынных животных, и некоторые из них живут под землей. В глинистых глинистых горизонтах хорошо развитых почв может содержаться значительно больше воды, чем в песчаных слоях. Как следствие, глинистые слои почвы поглощают много воды по мере ее движения вниз, что значительно ограничивает более глубокое проникновение воды. Неглубокая почвенная влага легче теряется из-за испарения. Недостаток воды играет наибольшую роль в росте растений в пустыне. Основными растениями на этих почвах обычно являются треугольные бурсажи и кактусы, в том числе оленерогие и кольчатые холлы. Эти растения способны выжить в пустыне, так как у них неглубокие корни, и когда в неглубокой почве есть небольшое количество воды, они используют ее, чтобы пережить длительные периоды времени, когда в почве нет воды.

В глинистых глинистых горизонтах хорошо развитых почв может содержаться значительно больше воды, чем в песчаных слоях. Как следствие, глинистые слои почвы поглощают много воды по мере ее движения вниз, что значительно ограничивает более глубокое проникновение воды. Неглубокая почвенная влага легче теряется из-за испарения. Недостаток воды играет наибольшую роль в росте растений в пустыне. Основными растениями на этих почвах обычно являются треугольные бурсажи и кактусы, в том числе оленерогие и кольчатые холлы. Эти растения способны выжить в пустыне, так как у них неглубокие корни, и когда в неглубокой почве есть небольшое количество воды, они используют ее, чтобы пережить длительные периоды времени, когда в почве нет воды.