Содержание

Классификация черноземов — Развитие земельных и водных ресурсов

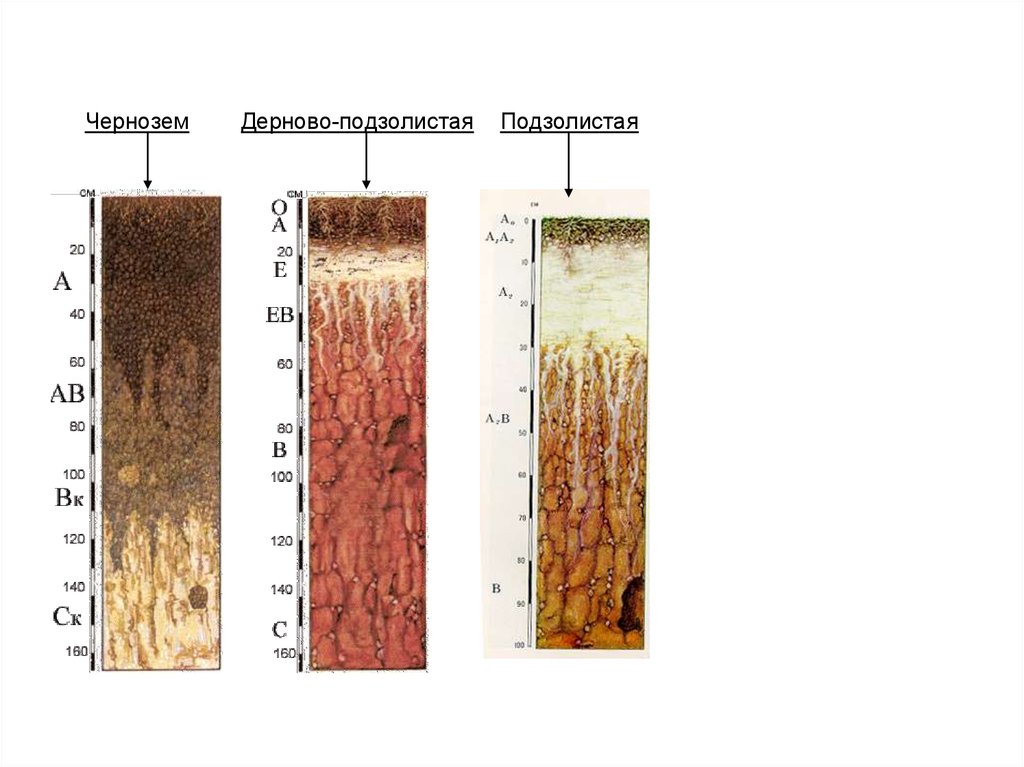

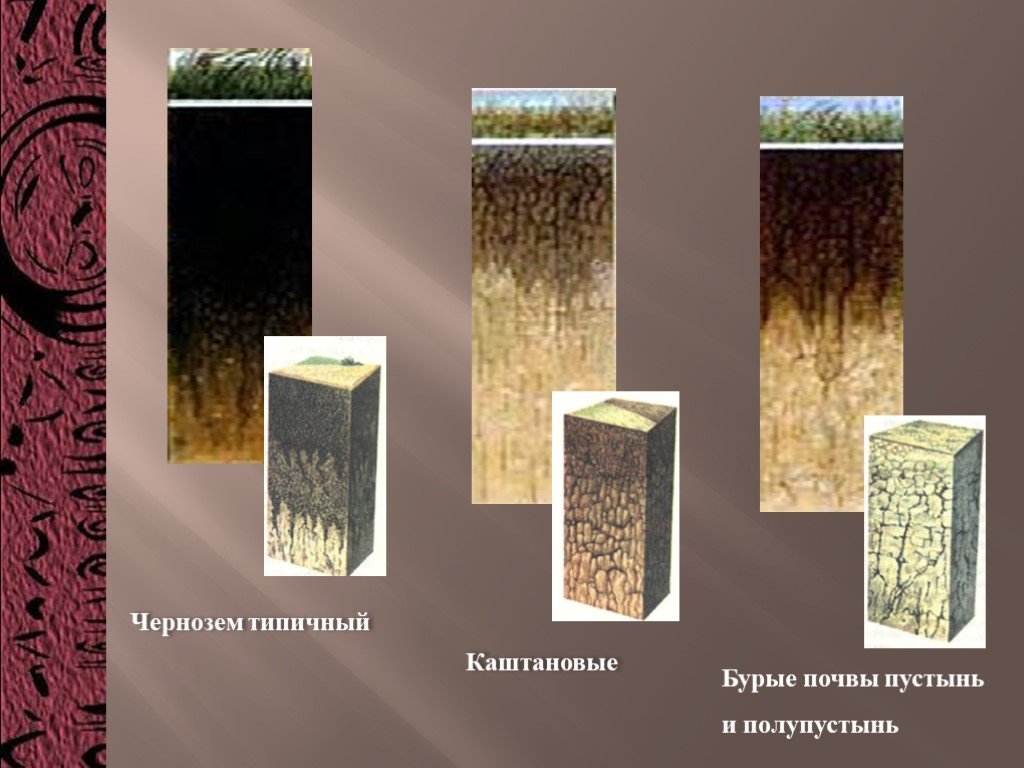

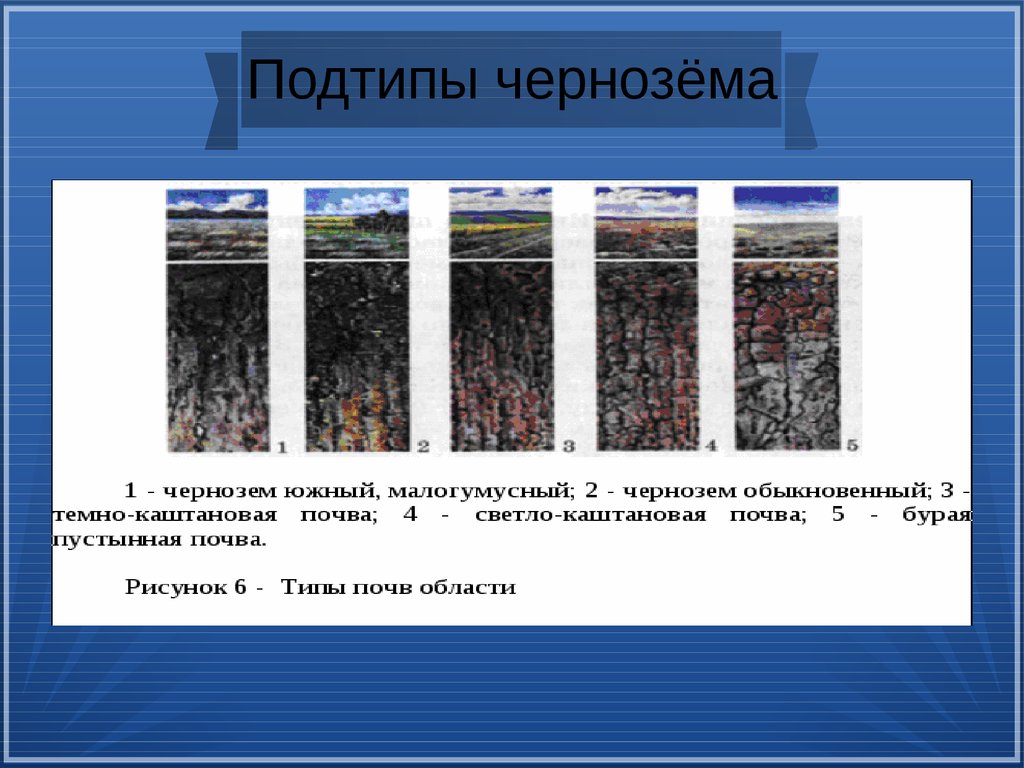

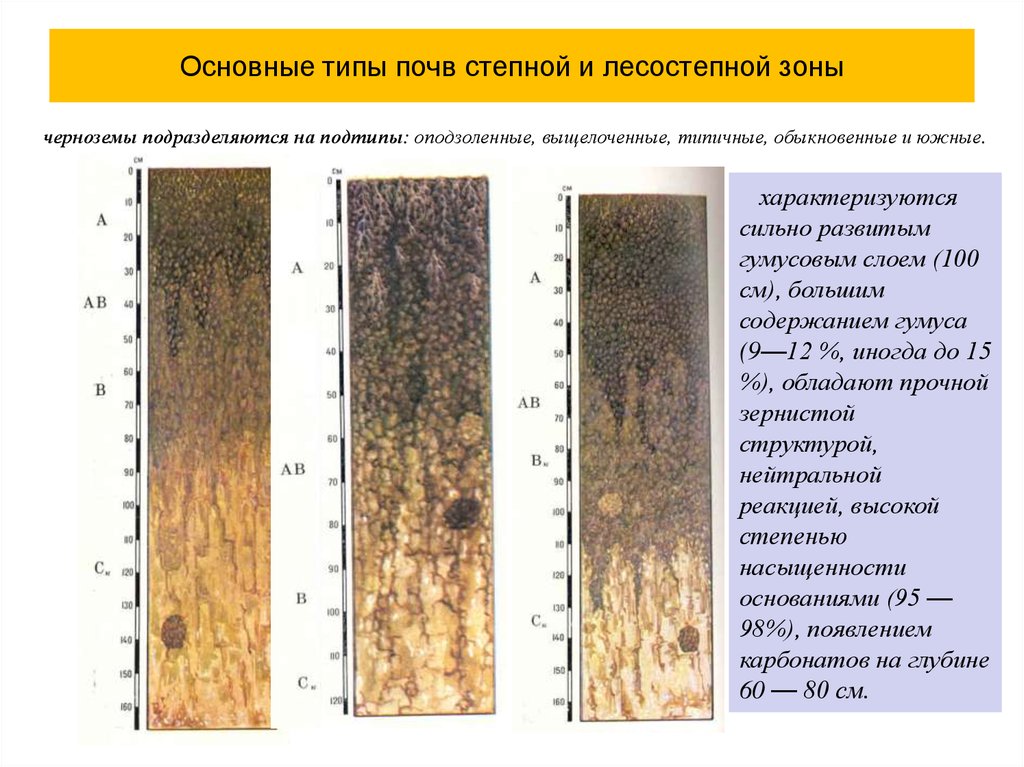

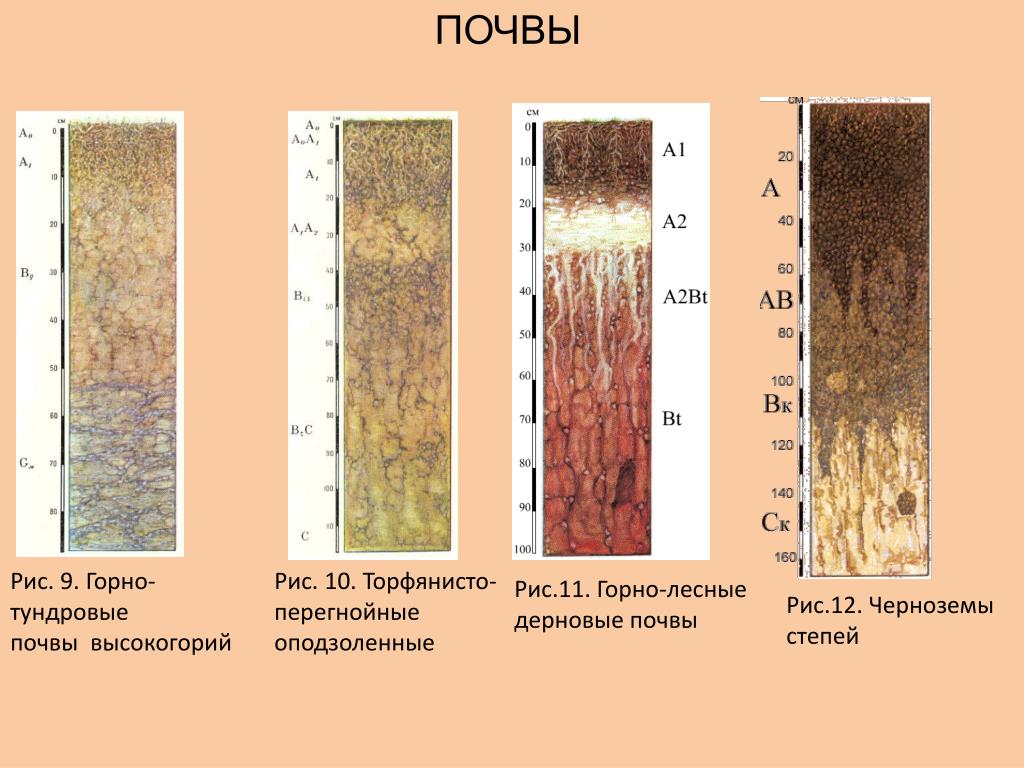

В зависимости от условий образования черноземные почвы подразделяются на следующие подтипы: оподзоленные, выщелоченные, типичные, обыкновенные, южные и мицелярно-карбонатные.

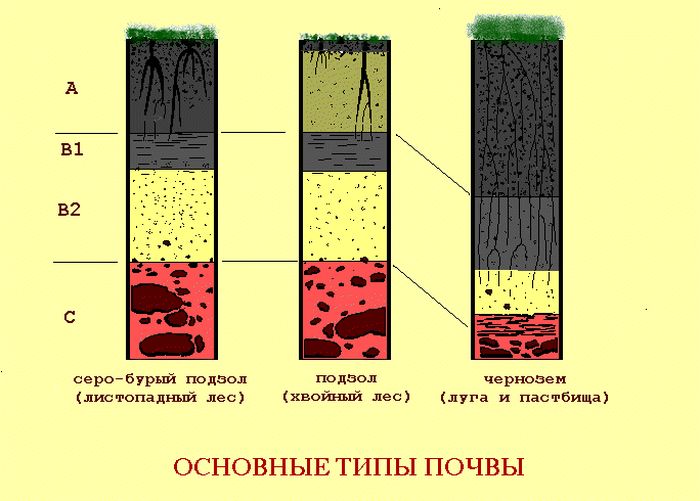

Черноземы оподзоленные и выщелоченные сформировались в лесостепной зоне под луговой степной растительностью. В оподзоленных черноземах встречаются следы оподзоливания в виде кремнеземистой присыпки, гумусовый слой несколько осветленный и имеет слабокислую реакцию, обусловленную содержанием небольшого количества ионов Н+ в поглощенном состоянии, карбонатов в первом метре почвенного профиля нет. У выщелоченных черноземов кремнеземистой присыпки нет, но карбонаты в них вынесены за пределы горизонта.

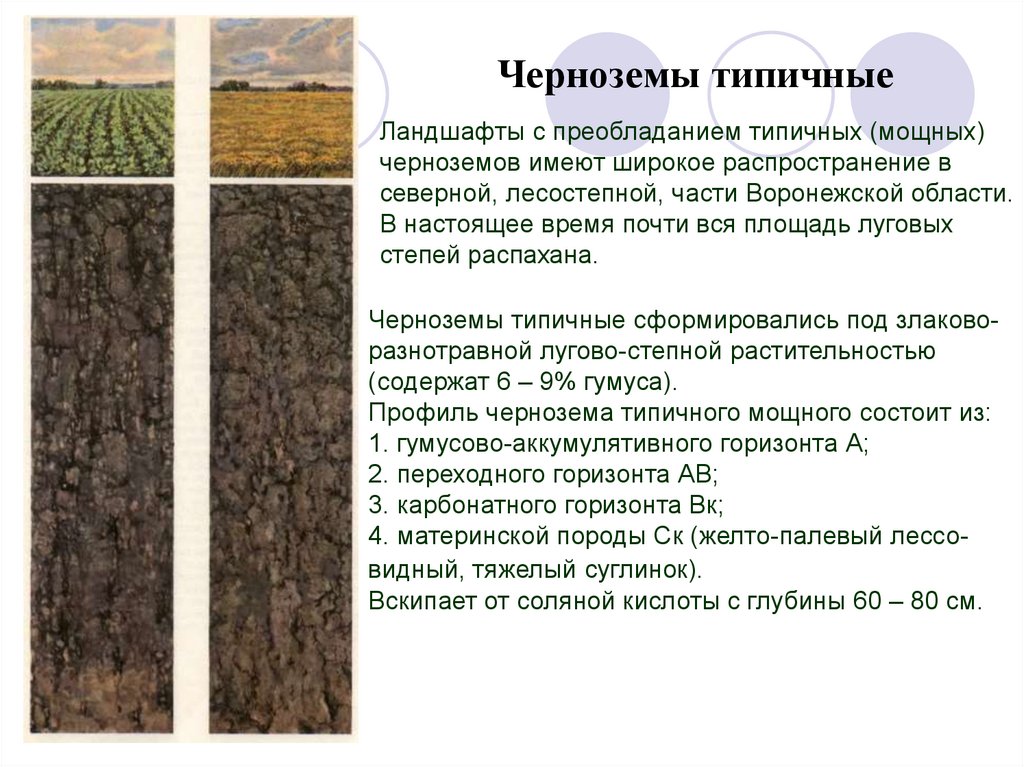

Черноземы типичные сформировались под степной разнотравной растительностью. Они обладают наилучшими свойствами и характерным строением профиля, присущими для почв черноземного типа.

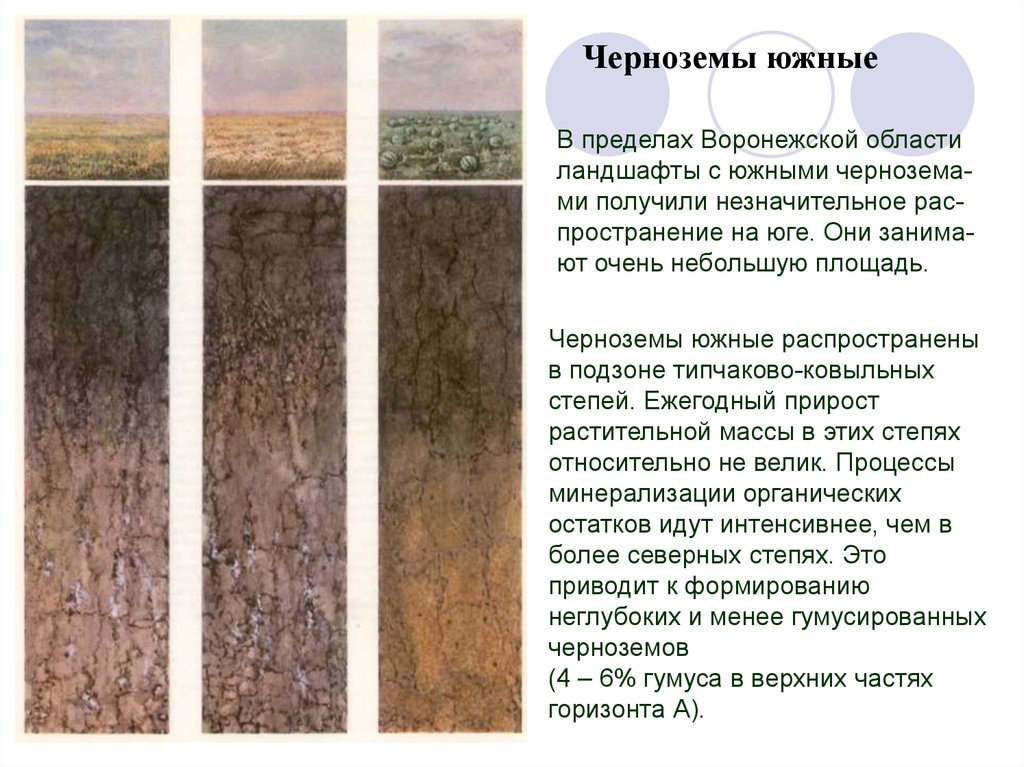

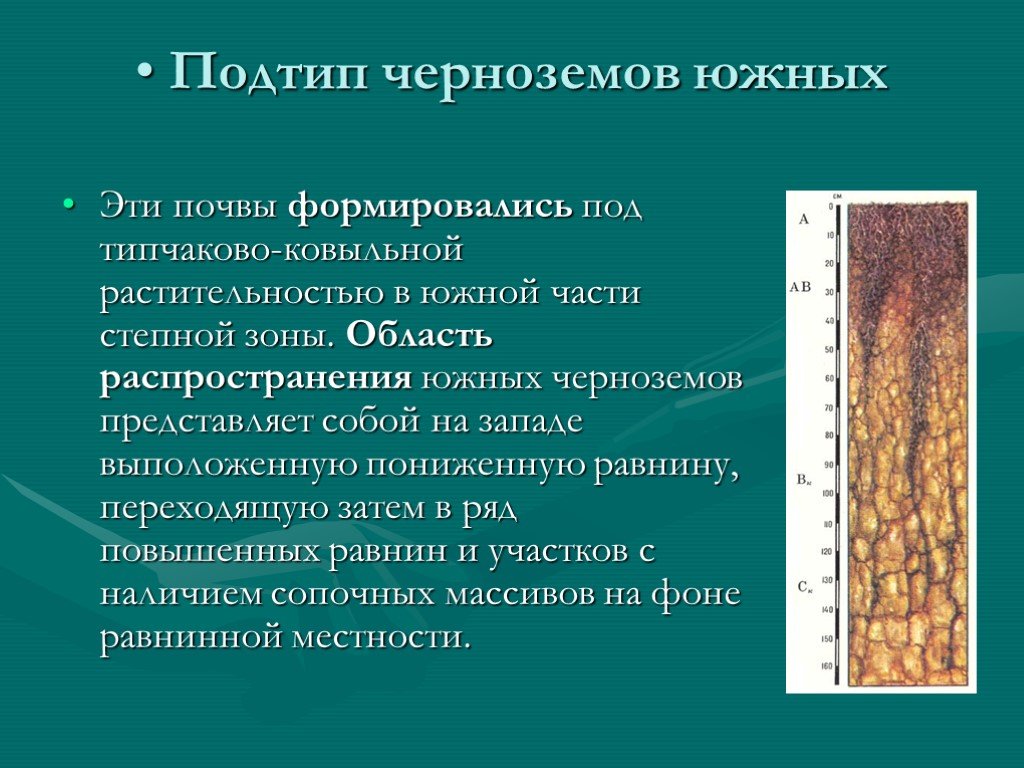

Черноземы обыкновенные и южные развиваются в условиях более засушливого климата под степной типчаково-ковыльной растительностью. Они имеют меньший по мощности, чем у чернозема типичного, гумусовый горизонт. Скопление карбонатов отмечается непосредственно под гумусовым слоем в виде белоглазки. Черноземы южные в отличие от обыкновенных в поглощенном комплексе содержат до 5 % натрия и отличаются слабой елочной реакцией и проявлением признаков солонцеватости.

Черноземы мицелярно-карбонатные формируются в условиях влажного с продолжительным теплым периодом климата. Они имеют максимальной мощности гумусовый горизонт, но с невысоким содержанием перегноя 4—6 %. Для них характерно содержание карбонатных соединений, начиная с поверхностного слоя.

На виды черноземы подразделяются в зависимости от содержания гумуса и мощности гумусового слоя.

В зависимости от содержания гумуса различают следующие виды черноземов: тучные — более 9 %, среднегумусные — от 6 до 9, малогумусные — от 4 до 6, гумусированные — до 4 %. По мощности гумусового слоя выделяют черноземы сверхмощные (более 120 см), мощные (80—120 см), среднемощные (40—80 см), маломощные (25—40 см) и маломощные укороченные (менее 25 см).

По мощности гумусового слоя выделяют черноземы сверхмощные (более 120 см), мощные (80—120 см), среднемощные (40—80 см), маломощные (25—40 см) и маломощные укороченные (менее 25 см).

В пониженных элементах рельефа при близком залегании грунтовых вод (2—5 м и выше) формируются почвы лугово-черноземного типа, близкие по свойствам к черноземам, но с заметным проявлением процессов оглеения.

Сельскохозяйственное использование черноземных почв и пути повышения их плодородия. В настоящее время практически все площади черноземных почв находятся в сельскохозяйственном использовании. Здесь сосредоточено более половины всех посевов.

Важнейшая задача земледелия — сохранение и повышение природного плодородия черноземных почв. Это достигается осуществлением комплекса агротехнических мероприятий, при выполнении которых должны учитываться как природные условия, так и естественные и приобретенные свойства черноземов. Основное внимание следует уделять приемам, направленным на улучшение их водного режима.

Установлено, что длительное экстенсивное использование черноземов приводит к значительному снижению содержания гумуса в них. Согласно расчетным данным, среднегодовые потери гумуса в черноземах типичных и выщелоченных в среднем за 100 лет составили 0,7—0,9 т/га, обыкновенных — 0,5— 0,7 т/га.

Чтобы повысить содержание гумуса в черноземах, необходимо применять комплексные мероприятия. К ним относятся обогащение почвы органическим веществом (внесение органических удобрений, посев многолетних трав, оставление более высокой стерни зерновых культур), внесение минеральных удобрений, минимализация обработок, создание оптимальных соотношений культур севооборотах для пополнения почвы органическими веществами и усиления процесса гумификации, применение мелиорантов (извести, дефеката, гипса и др.), вызывающих закрепление гумуса на поверхности минеральной части почвы.

Отличаясь высоким потенциальным плодородием, черноземы содержат недостаточное количество легкодоступных для растений питательных веществ. Поэтому на этих почвах необходимо применять удобрения, а также активизировать в них деятельность почвенной микрофлоры.

Поэтому на этих почвах необходимо применять удобрения, а также активизировать в них деятельность почвенной микрофлоры.

Для улучшения агрофизических свойств черноземов следует восстановить утраченную и сохранить природную их структуру. Достигается это освоением севооборота, посевом многолетних трав, внесением различных органических удобрений, правильной обработкой почвы.

Борьбу с водной и ветровой эрозией проводят путем специальной обработки почв (применение безотвальных орудий с оставлением стерни на поверхности, полосное размещение культур, посев кулис и т. п.), освоения противоэрозионных севооборотов, посадки полезащитных лесополос, залужения и облесения вершин оврагов и балок, рационального устройства хозяйственной территории. Особое значение противоэрозионные мероприятия имеют для черноземов южных, наиболее подверженных дефляции.

Благоустройство и озеленение территории Посадка и продажа крупномеров деревьев Ландшафтное проектирование и дизайн Готовый ландшафтный проект участка Аренда техники и доставка сыпучих материалов Продажа растений Ландшафтное консультирование Полив, освещение Дренаж участка Газоны Абонентское обслуживание территории Продажа и посадка саженцев деревьев крупномеров в Москве! Купить по акции в сентябре крупномеры, большие и взрослые деревья из питомника растений!

Твитнуть | Z-lines.

| ||

Черноземная почва — история, образование, распространение и часто задаваемые вопросы

Чернозем — это тип почвы черного цвета, богатой питательными веществами. Черноземная почва богата гумусом от 4% до 16%, а также более высокой концентрацией питательных веществ, таких как фосфорные кислоты, фосфор и аммиак. Это делает черноземную почву очень плодородной и, следовательно, одной из самых полезных почв для сельского хозяйства и обеспечивает высокие сельскохозяйственные урожаи.

Черноземная почва богата гумусом от 4% до 16%, а также более высокой концентрацией питательных веществ, таких как фосфорные кислоты, фосфор и аммиак. Это делает черноземную почву очень плодородной и, следовательно, одной из самых полезных почв для сельского хозяйства и обеспечивает высокие сельскохозяйственные урожаи.

Также черноземы обладают высокой влагоемкостью. Он также включен в качестве справочной группы почв Всемирной справочной базы почвенных ресурсов. Это одна из 30 групп почв, которые классифицирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО).

История и формирование черноземной почвы

Чернозем – это богатая гумусом пастбищная почва, которая широко используется в сельскохозяйственных целях, таких как выращивание зерновых и животноводство во всем мире. Само слово происходит из русского языка и означает чернозем. С 19-го по 20-й век ведутся дискуссии о процессе почвообразования Черноземья. Они возникли в результате дискуссий о климатических условиях от раннего голоцена до примерно 5500 г. до н.э.

до н.э.

Однако единого мнения о какой-либо реконструкции палеоклимата, способной точно объяснить процессы геохимических вариаций, обнаруженные в черноземах Центральной Европы, не существует. Лучшее объяснение давала теория об антропоморфном происхождении черноземного почвообразования.

Известно также, что черноземная почва обладает и самой высокой магнитной восприимчивостью. Такая высокая магнитная восприимчивость чернозема объясняется процессом выжигания растительности человеком. Причина в том, что первоначально отложенная почва, содержащая значительные концентрации гетита и ферригидрита, была преобразована в маггемит из-за воздействия температур около 220 ℃, которые достигаются только из-за сжигания растительности. Эти случаи сжигания растительности являются редким явлением, если оставить их на волю естественных процессов. Следовательно, большая часть сжигания растительности была произведена человеком, что привело к формированию черноземного почвенного профиля.

Почвенный профиль чернозема получают также при накоплении черного углерода. Это наблюдается в некоторых регионах, например, в регионах от Северной Америки до Нижней Саксонии. Считается, что это скопление черного углерода частично происходит из некоторых обугленных материалов. Из-за этих широких различий в профиле черноземных почв этот термин объединяет различные типы черноземов, которые имеют одинаковый внешний вид, но процессы формирования имеют разную историю. Изображение черноземной почвы показано ниже:

[Изображение будет загружено в ближайшее время]

Распространение черноземной почвы

Чтобы ответить на вопрос, в каком регионе встречается черноземная почва, мы должны понимать распространение почвы географически. Они распространены в средних широтах обоих полушарий, особенно в зонах, обычно известных как прерии в Аргентине, пампы в Афганистане и степи в Азии или Восточной Европе. Кроме того, он был первоначально найден русским геологом Василием Докучаевым в 1883 году в районе высокотравной степи или прерии на востоке России. В общей сложности они присутствуют почти на 1,8% площади всей континентальной суши, что составляет примерно 230 миллионов гектаров земли.

В общей сложности они присутствуют почти на 1,8% площади всей континентальной суши, что составляет примерно 230 миллионов гектаров земли.

В мире есть два концентрированных пояса, которые показывают, в каком районе встречается черноземная почва. Один из поясов — это евразийский пояс, а другой — пояс канадских прерий. Евразийский пояс простирается от восточной Хорватии вдоль реки Дунай, от южной и восточной Румынии до северо-восточной Украины через Центрально-Черноземную область центральной России и юга России до Сибири. Пояс канадских прерий в Манитобе проходит через Великие равнины Соединенных Штатов, достигая юга Канзаса. Другими местами, где встречаются подобные типы почв, являются Техас и Венгрия. На приведенной ниже карте видно, в каком районе встречается черноземная почва.

[Изображение скоро будет загружено]

Слой черноземной почвы колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров. В Украине встречается полутораметровый слой чернозема. Подобные толстые слои профиля черноземной почвы обнаружены в районе долины Ред-Ривер на севере США и Канады. В небольших количествах чернозем встречается также в Польше, Северо-Западном Китае, близ Харбина. В Австралии почва также находится в районе Ниммитабель, который является одним из самых богатых почв в стране.

Подобные толстые слои профиля черноземной почвы обнаружены в районе долины Ред-Ривер на севере США и Канады. В небольших количествах чернозем встречается также в Польше, Северо-Западном Китае, близ Харбина. В Австралии почва также находится в районе Ниммитабель, который является одним из самых богатых почв в стране.

В основном существуют две системы классификации черноземных почв: Канадская классификация почв и Классификация почв США. Они подразделяются на черноземы, бурые черноземы, темно-коричневые черноземы, черные черноземы и темно-серые черноземы.

Черноземные – Почвы Канады

Черноземные почвы преобладают в пастбищных районах Канады, включая большие просторы канадских прерий. В пастбищных экосистемах большая часть поступления углерода происходит под землей за счет развития обширных корневых сетей. В конечном итоге микробное сообщество в почве использует корни в качестве источника энергии и выделяет углерод обратно в атмосферу; однако небольшой процент стойкого органического материала (или гумуса) остается в почве, и количество гумуса со временем увеличивается. В конце концов, прирост углерода в результате роста корней примерно равен потерям углерода в результате микробного разложения, а содержание гумуса в почве остается стабильным. Количество углерода, содержащегося в почве в этот момент, в основном контролируется климатом места (через его влияние на микробное сообщество) и текстурой почвы.

В конце концов, прирост углерода в результате роста корней примерно равен потерям углерода в результате микробного разложения, а содержание гумуса в почве остается стабильным. Количество углерода, содержащегося в почве в этот момент, в основном контролируется климатом места (через его влияние на микробное сообщество) и текстурой почвы.

Добавление гумуса в корневую зону создает поверхностный слой, где первоначальный исходный минеральный материал обогащается органическим веществом. Из-за органического вещества этот горизонт Ах более темный, чем нижележащие минеральные горизонты, и этот более темный горизонт является источником русского слова «чернозем» (от «черный» (черный) и земля (почва)). Цветовой контраст оценивается в полевых условиях с использованием цветовой системы Манселла. Если контраст соответствует определенным критериям, то верхний горизонт признается черноземным горизонтом А, а почва помещается в черноземный порядок почв.

Регион, в котором преобладают черноземные почвы, имеет среднегодовую температуру почвы выше 0°C, но обычно ниже 6°C, и в большинстве вегетационных периодов испытывает дефицит воды. Среднегодовой дефицит воды обычно колеблется от минимума в 6,5 см в субгумидном классе влажности до максимума в 38 см в субаридном классе. Подавляющее большинство черноземных почв в какой-то момент зимой промерзает. Сочетание температурных условий от прохладных до холодных и условий сухой влажности почвы ограничивает микробное разложение и способствует накоплению гумуса в горизонте А.

Среднегодовой дефицит воды обычно колеблется от минимума в 6,5 см в субгумидном классе влажности до максимума в 38 см в субаридном классе. Подавляющее большинство черноземных почв в какой-то момент зимой промерзает. Сочетание температурных условий от прохладных до холодных и условий сухой влажности почвы ограничивает микробное разложение и способствует накоплению гумуса в горизонте А.

Разложение органического вещества приводит к выделению органических кислот, вызывающих ограниченное выветривание минералов в верхней части почвы. Взаимодействие корней и минерального материала приводит к созданию зернистой структуры почвы, которая очень благоприятна для движения воздуха и воды в почве и для роста растений. Движение воды через верхнюю часть почвы также вызывает растворение легкорастворимых (или растворимых) минералов, таких как соли и карбонаты. Растворенные соли обычно удаляются из почвы в грунтовые воды, но карбонаты часто переформируются (или выпадают в осадок) в верхнем горизонте С (Сса) почвы. Их называют вторичными или почвообразующими карбонатами, чтобы отличить их от первичных карбонатов, унаследованных от исходного материала. Слой между органически обогащенным слоем А и слоем карбонатной аккумуляции постепенно теряет свои карбонаты до тех пор, пока их не останется, а также претерпевает небольшие структурные и цветовые преобразования. Это приводит к развитию горизонта Bm.

Их называют вторичными или почвообразующими карбонатами, чтобы отличить их от первичных карбонатов, унаследованных от исходного материала. Слой между органически обогащенным слоем А и слоем карбонатной аккумуляции постепенно теряет свои карбонаты до тех пор, пока их не останется, а также претерпевает небольшие структурные и цветовые преобразования. Это приводит к развитию горизонта Bm.

Черноземные почвы формируются в почвообразующих породах, варьирующихся от крупнозернистых песков до мелкозернистых илов и суглинков. Если исходные материалы в пастбищных районах богаты экспансивными глинистыми минералами (глиной или тяжелой глиной), вызванная влагой усадка и набухание глин вызывает перемешивание почвенных горизонтов и развитие почв вертисолистого порядка. Исходные материалы, которые включают значительное количество морских сланцев, часто содержат больше натрия, а присутствие натрия вызывает развитие свойств, связанных с солонцовым порядком почв.

С тех пор, как в 1870-х годах в 1870-х годах началось европейское заселение, пастбищные регионы почти полностью перешли на сельскохозяйственное производство. Повсеместный дефицит воды ограничивает сельскохозяйственное производство мелкими зерновыми, масличными, бобовыми и кормовыми культурами, а животноводство также хорошо подходит для этого региона. Луговые почвы также являются основным резервуаром для хранения органического углерода почвы. Было подсчитано, что от 15 до 30% исходного почвенного углерода было потеряно после преобразования коренных прерий в сельское хозяйство, а внедрение улучшенного управления почвой может привести к увеличению количества углерода, хранящегося в почве. Это связанное с управлением увеличение запасов органического углерода в почве называется секвестрацией углерода и может внести важный вклад в сокращение общих выбросов парниковых газов в Канаде.

Повсеместный дефицит воды ограничивает сельскохозяйственное производство мелкими зерновыми, масличными, бобовыми и кормовыми культурами, а животноводство также хорошо подходит для этого региона. Луговые почвы также являются основным резервуаром для хранения органического углерода почвы. Было подсчитано, что от 15 до 30% исходного почвенного углерода было потеряно после преобразования коренных прерий в сельское хозяйство, а внедрение улучшенного управления почвой может привести к увеличению количества углерода, хранящегося в почве. Это связанное с управлением увеличение запасов органического углерода в почве называется секвестрацией углерода и может внести важный вклад в сокращение общих выбросов парниковых газов в Канаде.

Четыре большие группы черноземного порядка основаны на цвете горизонта А, который отражает количество органического вещества, присутствующего в горизонте. В конечном итоге это контролируется климатом и его влиянием на микробные процессы, которые непосредственно контролируют количество органического вещества (или гумуса), присутствующего в поверхностном горизонте почвы.

Четыре великие группы: Коричневая, Темно-Коричневая, Черная и Темно-Серая. Критерии для каждого из них и общие климатические зоны, которым они соответствуют, показаны в таблице 1.

Таблица 1: Диагностические критерии и связанные с ними климат и растительность для больших групп черноземного отряда.

Коричневый | Темно-коричневый | Черный | Темно-серый | |

|---|---|---|---|---|

| Значение цвета (сухой) | от 4,5 до 5,5 | от 3,5 до 4,5 | < 3,5 | от 3,5 до 4,5 |

Цветовая насыщенность (сухая) | Обычно > 1,5 | Обычно > 1,5 | Обычно «d 1,5 | Обычно «d 1,5 |

| Среднегодовой дефицит воды | от 19 до 38 см | от 13 до 19 см | от 6,5 до 13 см | от 6,5 до 13 см |

Типичный % органического вещества почвы 1 | от 2,5 до 3,4 | от 3,5 до 5 | от 5 до 8,5 | от 3,5 до 5,5 |

| Преобладающая естественная растительность | Коротко- и среднетравные прерии | Среднетравные прерии | Парк Аспен | Aspen Parkland to Mixedwood Forest, переход |

1; Приведенные значения относятся к возделываемым почвам (Rostad et al. 1993. Публикация Института почвоведения Саскачевана № M114).

1993. Публикация Института почвоведения Саскачевана № M114).

Из-за этой тесной связи с климатом распределение больших групп черноземного отряда демонстрирует четкую зональную структуру, которая повторяет климатические зоны в канадских прериях. Темно-серая зона представляет собой переход между почвами с преобладанием пастбищ и бореальными лесами на севере, и эти почвы демонстрируют признаки как травянистой, так и лесной растительности. Горизонты A, связанные с темно-серой зоной, обычно представляют собой горизонт Ahe.

| Великие группы Черноземного ордена | ||||

|---|---|---|---|---|

Подгруппа | Коричневый | Темно-коричневый | Черный | Темно-серый |

Вертикаль 1 | х | х | х | х |

Солонец 1 | х | х | х | х |

Элювиат 1 | х | х | х | Неприменимо |

Известняк 1 | х | х | х | х |

Рего 1 | х | х | х | х |

Глейед | х | х | х | х |

Ортопедический | х | х | х | х |

1: Если в пределах 50 см от поверхности минеральной почвы появляются пятна от слабых до отчетливых, префикс Gleyed может быть добавлен к любой из этих подгрупп (например, Gleyed Vertic, Gleyed Eluviated и т. д.)

д.)

Orthic

наиболее распространены среди черноземных почв и представляют собой центральное понятие порядка (или «настоящего» чернозема). Горизонты А (Ah, Ahe, Ahk, Ap, Apk) соответствуют критериям черноземного горизонта А. За А следуют один или несколько горизонтов В (Bm, Bmk, Btj, Bnjtj) мощностью не менее 5 см. Горизонт В подстилается горизонтом С, содержащим карбонат кальция, горизонтом Сса или Ck. Эта подгруппа доминирует в срединных положениях на наклонных поверхностях суши и на равнинных ландшафтах. (Пример ортикального темно-коричневого чернозема)

Рего

Почвы подгруппы Рего либо лишены горизонта В, либо имеют его мощностью менее 5 см и являются промежуточными между черноземными и регосольными порядками. Горизонты B обычно представляют собой горизонты Bm или Bmk. Почвы этой подгруппы встречаются в нескольких различных позициях рельефа. Они обычно встречаются в сельскохозяйственных ландшафтах на вогнутых верхних участках склонов, которые подверглись значительной эрозии поверхностного слоя почвы. Они также встречаются у прудов, где потери воды в атмосферу вызывают накопление карбонатов и солей в верхних частях почвенного профиля, включая горизонты А (Apk или Ahk). Наконец, они также встречаются в ландшафтах с нестабильной поверхностью почвы, например, в песчаных дюнах или поймах рек.

Они также встречаются у прудов, где потери воды в атмосферу вызывают накопление карбонатов и солей в верхних частях почвенного профиля, включая горизонты А (Apk или Ahk). Наконец, они также встречаются в ландшафтах с нестабильной поверхностью почвы, например, в песчаных дюнах или поймах рек.

Известковые

Эти почвы имеют горизонт Bmk мощностью более 5 см, который содержит значительное количество первичных или вторичных карбонатов. Это может произойти в результате неполного выветривания первоначальных карбонатов в почве (в более сухих местах рельефа или в почвах с очень высоким содержанием карбонатов) или в результате вторичного отложения карбонатов рядом с водоемами (запрудами или выбоинами).

Элювиированные

Эти почвы демонстрируют признаки выветривания нижних частей горизонта А и возможное перемещение глины из нижнего горизонта А в верхний горизонт В. В естественном состоянии эти почвы должны иметь толщину Ahe, Ae или Aej не менее 2 см, которые обычно подстилаются Bt или Btj. Эти почвы обычно встречаются на более низких участках склона, где накопление воды приводит к более высокой скорости выветривания и перемещения минералов, чем где-либо еще в ландшафте.

Эти почвы обычно встречаются на более низких участках склона, где накопление воды приводит к более высокой скорости выветривания и перемещения минералов, чем где-либо еще в ландшафте.

Солонцовые

Эти почвы являются переходными между черноземными и солонцовыми порядками. Они имеют горизонты В (Bnj, Btnj, Btjnj), содержащие большее количество натрия (по отношению к кальцию), чем это характерно для черноземных почв, но не отвечающие солонцовым критериям горизонта В, где отношение Ca:Na составляет 10 или менее. . В полевых условиях горизонты В обычно имеют хорошо развитую призматическую структуру и твердую консистенцию. Они обычно имеют горизонты Ae или AB, а горизонты B могут подстилаться засоленными и карбонатными горизонтами C (Cs, Csa, Csk, Csak).

Vertic

Эти почвы залегают на глинистых или тяжелых глинистых материнских породах и являются переходными к почвам Вертисолистого порядка. Верхние горизонты могут быть типичными для ортовых почв (т.

ru Услуги Аренда техники и доставка сыпучих материалов

ru Услуги Аренда техники и доставка сыпучих материалов Разложение остатков растительности происходит при соответствующих гидротермических условиях, в результате чего образовывается большое количество гумусовых соединений, которые накапливаются в верхнем слое почвы. Помимо гумуса в почве накапливаются и такие сложные органные-минеральные соединения, необходимые для питания растений, как железо, фосфор, сера, азот и так далее

Разложение остатков растительности происходит при соответствующих гидротермических условиях, в результате чего образовывается большое количество гумусовых соединений, которые накапливаются в верхнем слое почвы. Помимо гумуса в почве накапливаются и такие сложные органные-минеральные соединения, необходимые для питания растений, как железо, фосфор, сера, азот и так далее В составе гумуса черноземов преобладают гуминовые кислоты, а среди них фракция, связанная с кальцием.

В составе гумуса черноземов преобладают гуминовые кислоты, а среди них фракция, связанная с кальцием. В Северной Америке черноземные почвы присутствуют в западной части США и на юге Канады. В Южной Америке чернозём можно встретить в южной части Аргентины и в южном предгорье Чили.

В Северной Америке черноземные почвы присутствуют в западной части США и на юге Канады. В Южной Америке чернозём можно встретить в южной части Аргентины и в южном предгорье Чили. На формирование чернозема влияет сочетание таких уникальных природных факторов, как: климатические, геологические и биологические факторы. Как правило, в зонах с большим содержанием чернозема наблюдается высокая летняя температура, что способствует эффективному стимулированию обмена веществ, происходящему между почвой, растительностью и большим количеством полезных микроорганизмов.

На формирование чернозема влияет сочетание таких уникальных природных факторов, как: климатические, геологические и биологические факторы. Как правило, в зонах с большим содержанием чернозема наблюдается высокая летняя температура, что способствует эффективному стимулированию обмена веществ, происходящему между почвой, растительностью и большим количеством полезных микроорганизмов.